2023年11月、テレビアニメ『呪術廻戦』初のスマートフォンゲーム、『呪術廻戦 ファントムパレード』(以下、『ファンパレ』)がリリースされました。

制作を手掛けたのは、『戦国炎舞 -KIZNA-』や『この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ』(以下、『このファン』)などのヒットゲームを世に送り出してきた、株式会社サムザップです。

本記事では、『ファンパレ』のプロジェクトマネージャーを担っている野口冬馬さんと、クライアントエンジニアとしてバトルシーンの演出などを手掛けた二宮章太さんにインタビュー。『ファンパレ』制作の裏側をうかがいました。

IPコンテンツをゲーム化するにあたり、「プランナーやクリエイターが持つ『こだわり』を形にできる環境をつくる必要があると考えた」と野口さん。環境構築において、大きな役割を果たしたのがUnityだったと振り返ります。

制作開始時に掲げた「スマートフォンゲーム史上最高峰の2Dグラフィックを実現する」という目標を達成するための、Unity活用術に迫ります。

課題

人気アニメ作品のスマートフォンゲームを開発するにあたり、ハイクオリティなアニメ作品を目にしたファンの期待に応えられるグラフィックやゲームシステムを構築する必要がありました。元々ゲームでの2D表現には自信があったが、今回の課題に対して「スマートフォンゲーム史上最高峰の2Dグラフィックを目指すこと」を目標に掲げることで開発を進めました。

プラットフォーム

iOS、Android、DMM GAMES

所在地

日本、東京

成果

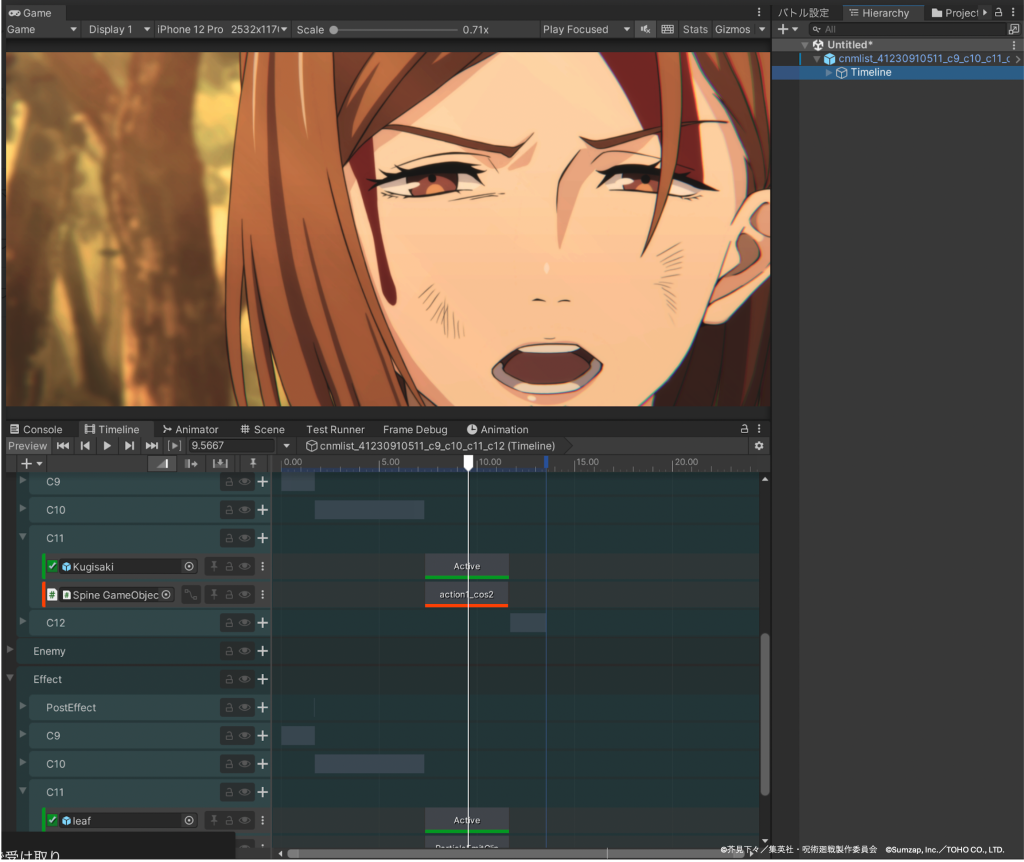

- バトルシーンのスキル演出やガチャ演出などをUnityの「Timeline」で組み、ゲーム進行に沿った演出をTimeline上で効率的に制御・構築することができた

- またTimelineで作成したものをクリエイターやプランナーがUnity上でプレビュー・調整できるツールも構築し、クリエイターやプランナーが思い描くリッチなアニメーション演出を効率よく創出できた

- Live2Dとも組み合わせて、スマートフォンゲームにおける2D表現の新たな可能性を提示することができた

Unityは、「つくる喜び」を感じさせてくれる

——『ファンパレ』の制作に、Unityを導入いただいた背景を教えてください。

野口:Unityを活用して制作するのは、自然な流れでしたね。というのも、2013年にリリースした『戦国炎舞』ではAdobe AIRをつかって制作をしていたのですが、スマートフォン向けゲームの世界の制作環境にも変化が起き、ネイティブアプリやHTML5を使って開発する流れができ始めていました。一方で、Adobe Flash Playerを取り巻く環境が厳しくなってきたため、Adobe AIRで開発を続けることが難しくなることがわかっていました。

そこで、2014年ごろから社内はもとより、サイバーエージェントグループのゲーム制作会社全体として、「次に何のツールを導入すべきか」を模索する動きが活発になり、候補に挙がったのがUnityとCocos2d-xでした。それぞれでモックをつくる試みを通して、結果的にはドキュメントが豊富で、言語や操作性の習熟ハードルも低く取り組みやすいUnityをグループ全体で用いることに決めました。

サムザップとしても、2015年頃から新規タイトルは徐々にUnityに移行しており、2017年から2018年にかけて『戦国炎舞』もUnityに移植するなど、活用を推進。以降、社内で制作するゲームはほぼすべてUnityで制作しているので、現在ではなくてはならない存在です。ですので、『ファンパレ』の制作にUnityを使うのは、当然と言えば当然の流れだったわけです。

制作チームにはさまざまな職種のメンバーが含まれますが、その中でもプランナーの一部、UIデザイナーやアニメーターなどのクリエイター、そしてクライアントエンジニアは、それぞれがUnityを触りながら開発を進めています。

——二宮さんは2015年に新卒でサイバーエージェントに入社し、サムザップに配属になったと伺っています。野口さんのお話を踏まえると、二宮さんが入社した時点ですでにUnityでゲームを制作する環境が整っていたのでしょうか。

二宮:そうですね。そもそも、僕は学生時代からUnityに親しんでいたこともあり、入社前から「Unityを使ってゲームをつくれる会社」への配属を希望していました。その希望を叶えてもらう形でサムザップに入社したんです。

ではなぜ、Unityを使って制作することを希望していたかと言えば、学生時代に初めて触ったとき、その「楽しさ」に感動したから。さまざまなものを簡単につくれて、楽にプレビューできる。従来より格段に制作スピードが速くなったことを実感していたので、仕事でも引き続きUnityを利用したいと考えていました。

——野口さんはかつてエンジニアリングを担当されていたそうですが、初めてUnityを触ったとき、どんなことを感じましたか?

野口:「つくる喜び」を感じやすい点が魅力だなと思いました。たとえば、かつて社内で利用していたAdobe AIRは、何かを動かしたいと思ったらFlashを使いこなせなければならない。さまざまな知識やスキルを身につけておかないと、一人で何かを形にすることは難しかった。しかしUnityであれば、モック程度のものなら単独でも直感的に形にできますから。

クリエイターとプランナーが「細部までこだわれる環境」を整える

——『ファンパレ』制作の中で、特に役立った機能や、決定的な働きをしたツールがあれば教えてください。

二宮:「Timeline」ですね。主に3つのシーンで活用し、このことが作品全体のクオリティを押し上げてくれたと思っています。

1つ目は、バトルシーンにおける「スキル演出」です。キャラが攻撃するために動き出し、元の位置に戻ってくるまでの一連の動きをTimelineで制御しています。2つ目が「シネマティックシーン」。アドベンチャーパートの中にLive2Dではなく、アニメのように動くシーンがあり、これを「シネマティックシーン」と呼んでいます。このシネマティックシーンの演出にも、Timelineを用いました。

そして3つ目が「ガチャ演出」です。ベースとなる演出の他に、特定のガチャを引くと発生する確定演出などもあるのでカット毎にTimelineを組み、それらをうまく組み合わせてガチャ演出をつくり上げました。

——なぜ、さまざまなシーンの演出にTimelineを活用しようと思ったのでしょうか?

二宮:以前、グループ会社が制作した別のコンテンツで、物語パートの演出に使用してみて、手応えを感じていたからです。より具体的に言うと、クリエイター陣がフレームのプレビュー機能をかなり重宝していたのです。

『ファンパレ』で目標に掲げていたのは「スマートフォンゲーム史上最高峰の2Dグラフィック」です。達成するには細部にまで徹底的にこだわり、そのすべてをプレビューする必要があると考えました。また、エンジニアの作業工数とコミュニケーションコストを下げるためにもTimelineが必要だと思い、バトル演出に使用することを決めました。

また、シネマティックシーンとガチャ演出に導入したのは、クリエイターからの要望を、タイミングや内容を問わず反映するためです。というのも、最終的にとてもリッチな演出になっていたとしても、その内容が開発当初に決まっていることはほとんどありません。つまり、開発が進む中で段々とアイデアが出てくる。

そのとき重要なのは、クリエイターから出てくるあらゆるアイデアを、容易に取り込める仕組みを整えておくことだと考えていました。Timelineのアニメーショントラックなど各トラックはとても使いやすいので、エンジニアが少しサポートすれば、クリエイターもある程度のことはできるようになる確信がありました。だからこそ、採用したんです。

——野口さんは、プロジェクトマネージャーの目線からUnity導入のメリットをどのように感じましたか?

野口:まず、二宮が言ったように、クリエイターやプランナーでも簡単に操作できることがいいですね。やはり、最後の最後の詰めの部分はクリエイターやプランナー自身に調整してもらいたいことがある。そのとき、Unityであればグラフィカルに、直感的に操作ができるので。たとえば、ScriptableObjectを用いればさまざまなデータを可視化して、プランナーの意図通りの挙動になっているかをすぐにプレビューできる。

クリエイターやプランナーとエンジニア間でのやり取りが増えれば増えるほど、意図を伝えるための工数は増えていきます。そういった工数を極力抑えるためにも、なるべくどういった職種のメンバーでも、すぐに修正や調整ができる仕組みを整えておくことが重要です。

あとは、リファレンスが多い点もUnityを使用するメリットだと感じました。グラフィックス面だけではなく、基盤部分についても実装の仕方に悩んだポイントがいくつもありました。

直近で言えば、「PC版の『最大化ボタン』を無効化するにあたっていくつか挙動上の問題が発生した」という問題が生じたのですが、これはグループ会社であるCygamesにヒアリングすることで解決しました。Unityはさまざまな企業が導入しているゲームエンジンだからこそ、参考にできる情報が多いですよね。

高いクオリティと「驚き」をユーザーへ提供し続けるために

——『呪術廻戦』は、ゲームに先行して漫画、アニメが存在し、大人気を博しています。自社IPコンテンツの制作にはない難しさもあったのではないでしょうか?

二宮:他社IPをゲーム化するときに気をつけなればならないのは、「ユーザーのみなさんの中に、“正解”がある」ということだと思っています。つまり、ゲームをプレイするよりも前に、「このキャラクターはこんな風に動く」といったイメージがある。それに沿ったものでなければ受け入れてもらえません。

制作陣全員が「これなら原作・アニメファンのみなさんにも満足してもらえる」と納得できるところまで、再現性を突き詰められる環境設計にこだわる。他社IPをゲーム化する上でとても重要なことだと思いました。

——最後に、今後の展望をお聞かせいただけますか?

野口:「スマートフォンゲーム史上最高峰の2Dグラフィックを目指す」という目標を掲げて制作を進める中で、さまざまな知見が得られました。グラフィック面で言えば、初挑戦だったシネマティックシーンをUnity上で高いクオリティで実現できたことや、「CyberAgent Game Comference 2024」で二宮が発表した、Live2Dのライティング、陰影の表現方法を確立できたことはとても大きかったと思います。

スマートフォンゲームにおける2D表現の新たな可能性を提示し、業界のスタンダードを一段階押し上げられたのではないかと自負しています。その知見をベースに『ファンパレ』をさらに盛り上げていくことはもちろん、次回作以降にも反映させていきたいですね。『ファンパレ』制作で得たノウハウを社内はもちろん、グループ企業にも浸透させることで、全体としてさらに高いレベルのゲームを生み出していきたいです。

二宮:『呪術廻戦』は、アニメ3期の制作決定が発表されるなど、まだまだ発展性のあるコンテンツですよね。原作の盛り上がりに負けないようにクオリティを向上させ続け、ユーザーのみなさんを驚かせたいです。