スマートフォンやPC、VR機器など、さまざまな環境からバーチャル空間に集って遊べるメタバースプラットフォーム「cluster(クラスター)」。その中に、Unityで制作された恐竜の化石標本などを展示する博物館「メタバース地球科学ミュージアム」があります。

制作者は、福井県立大学客員教授であり、産業技術総合研究所発のベンチャー「地球科学可視化技術研究所」所長である古生物学者の芝原暁彦さん。新型コロナウイルス感染症のパンデミックをきっかけに、メタバース博物館の制作プロジェクトを始めたと言います。

化石標本の展示や芝原さんの研究に、Unityはどのように生かされているのでしょうか。メタバース博物館の革新性や面白さ、地質学や古生物学などアカデミックな研究とバーチャル空間が出会って起こる学術振興の可能性など、示唆に富むお話を聞くことができました。

芝原暁彦

古生物学者。博士(理学)。筑波大学で博士号を取得後、産業技術総合研究所の地質標本館等を経て2016年に同研究所初ベンチャー「地球科学可視化技術研究所」を設立。2019年より福井県立大学恐竜学研究所客員教授、2022年より同大客員教授兼務。著書「特撮の地球科学」ほか、著作・監修書多数。「ウルトラマンデッカー」や「日本沈没-希望のひと-」の地学・地図監修も担当。

恐竜の化石にみんながよじ登るのを見て、メタバース博物館のポテンシャルを知った

──「メタバース地球科学ミュージアム」を初めて公開した時、どのような手応えを感じましたか?

芝原:「メタバース博物館は、現実の博物館の面白さには及ばないだろう」と、オープン前は正直に言えば思っていました。でも、初めて開催してみて、「現実とバーチャルでは博物館の楽しみ方が全然違うんだ」と気付かされたんです。

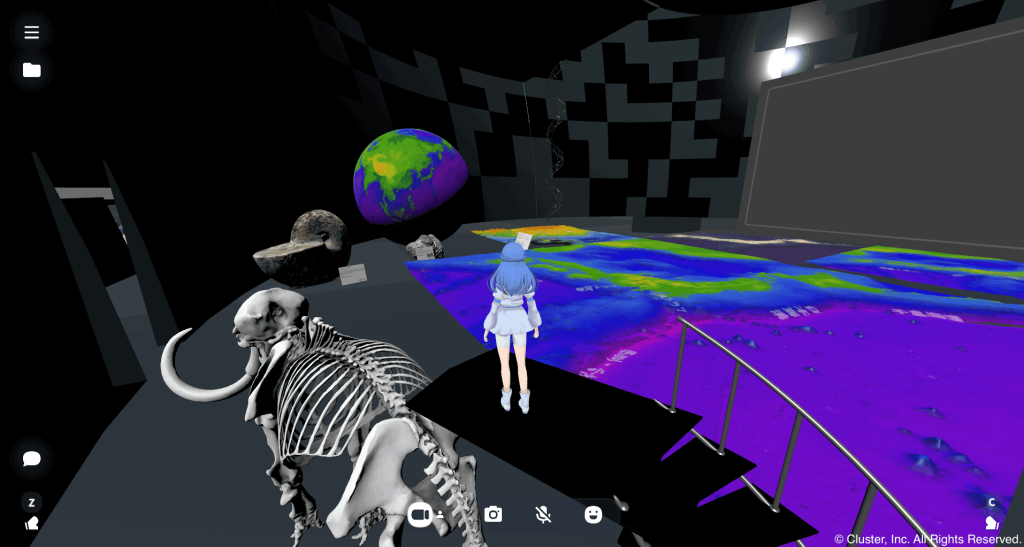

オープンすると同時に、アバターの参加者たちが200人くらいワールドに入ってきました。そして、メタバース博物館に来場するやいなや、みんな一斉に恐竜やマンモスの上に登りはじめたんです。驚きました。

でも、後からよく考えてみれば、本当はみんな博物館でそういうことがやりたかったんですよ。「恐竜の頭の上に乗って、恐竜の目線から世界を見てみたい」「恐竜から飛び降りてみたい」。これらは現実の博物館に来場するお客さんも持っている、潜在的な欲求だったのではないかと。何でもできるバーチャル空間だからこそ、もともとお客さんがやりたかったことが実現したんです。

この経験を通して、「現実の博物館も、もっと面白い展示方法ができるんじゃないか?」と考えはじめました。博物館の新しい楽しみ方がたくさん思い浮かぶようになったんです。

──メタバースでの展示を通じて、現実世界の博物館を良くするアイデアが得られたんですね。他にも、メタバース博物館ならではのメリットはありますか?

芝原:一つはさまざまな方向から化石標本を観察できることですね。現実の博物館では設計上、化石標本を限られた方向からしか観察できないことが多い。しかし、バーチャル空間では恐竜やマンモスの化石を、上からでも裏からでも自由に見られます。アンモナイトの構造を化石の中に入って観察することもできますね。

もう一つの魅力は、博物館へのアクセスが良くなることです。世の中には事情があって博物館へ足を運べない子どももたくさん居ますよね。そうした子たちも、自宅や病院から気軽に博物館を楽しめるようになりました。

──リモートでアクセスできるからこそのメリットですね。そもそも、この博物館も新型コロナウイルスをきっかけに制作が始まったとお聞きしました。

芝原:おっしゃるとおりです。私が学芸員として所属していたつくば市の産業技術総合研究所が持つ「地質標本館」は、コロナ禍が始まった直後の2020年2月に一時休館(2022年10月現在は予約制で会館中)。さらに、客員教授として集中講義などを行っていた福井県立大学にも行けなくなってしまった。

突然に世の中が激変し、いつも展示に来てくれる子どもや親からも「博物館にも行けなくなり、今後どうなってしまうのか不安です」と声が寄せられて。そこで急いでメタバース博物館の制作プロジェクトを始めたんです。

──制作はスムーズに進んだのでしょうか?

芝原:いえ、バーチャル空間を作るのは全く初めてだったので……。まず、プラットフォームには、知名度が高くてデータ共有がしやすい、安定して動作してくれるUnityを選びました。そこからはとにかく勉強です。参考になりそうなnoteの記事を漁ったり、ゲームクリエイターのYouTube動画を見たりして、手を動かしながら必死に覚えましたね。

ただ、幸いにも恐竜の化石をデータ化することには慣れていたんです。2010年代初頭から、360度カメラで化石を3D化し、フォトグラメトリ技術で立体データにする取り組みが研究者の間で進んでいたんです。また、福井県立大学のデジタル古生物学の授業で、3D化した恐竜の骨をバーチャル空間で閲覧する実験もしていました。

メタバース博物館の制作プロジェクトは、コロナ禍が始まる数年前から大学の先生たちと「技術的にはやれるよね」「いつかやろうよ」と話していたことでした。だから、コロナ禍が始まってすぐに取りかかれたんです。

新しい博物館のあり方をUnityで設計する

──メタバース博物館を制作するにあたり、展示の見せ方にも工夫されたはずですよね。どんなポイントにこだわりましたか?

芝原:まず言いたいのは、博物館の設計は難しいということ。ただ漫然と並べるだけではダメで、「どのようにコンテンツとして成立させるか」が大切になります。これは現実でもバーチャルでも変わらないことが面白いですね。

例えば、今回の「メタバース地球科学ミュージアム」では、博物館の入り口をくぐると、すぐにマンモスがバーン!と見えるようにしているんです。「わー!マンモスだ!」と、まずはお客さんが思うように体験を設計する。いかにお客さんに楽しんでもらえるか、おもてなしの精神で考えるんです。本当は研究者として真っ先に見せたい展示が他にもたくさんあるのですが、そこは我慢ですね(笑)。

あとは今後の構想になってしまいますが、せっかくのバーチャル空間なので、展示物にゲーム性を持たせたり、骨格標本を歩かせたりしたいです。やりたいことは山ほどあるのですが、僕の技術力が足りていなくて……。もっとUnityを勉強せねば、といつも思っています。

──ただ、「展示」としてしっかり設計しなくても、化石標本の3Dデータがインターネット上に公開され、いつでも誰でもアクセスできるだけでも価値がありますよね。

芝原:はい。デジタル上での標本管理はもっと当たり前にしていきたいです。いずれは現実世界にある標本を全て3Dデータ化して、インターネット上に置かれている状態を実現したいとも思っています。化石の種類や日付、採掘した場所、権利元までも含めて、全てをUnity上で管理できることが理想です。

ただ、オープンデータとして化石標本が自由に使える状態は先の実現になるでしょう。というのも、恐竜をはじめとする化石標本の権利関係は厳しいものも多く、すごく気を遣わなければいけないんです。メタバース博物館を作るにあたって、Unityのマニュアルよりも先に標本のライセンスに関する情報を調べたほどです(笑)。

「メタバース地球科学ミュージアム」にあるマンモスは、たまたまスミソニアン博物館がオープンデータを公開していたから展示できています。でも、他の恐竜の化石標本データはあまり入手できませんでした。まだまだ自由に使えるデータが足りないと感じますね。

──もし権利関係がオープンなデジタルデータがたくさん存在すれば、もっといろいろな化石を集めて、自由に博物館を構築できると。

芝原:それができれば理想的ですね。そもそも化石標本は貴重なので、博物館の外には持ち出せないことが多いんです。仮に日本への持ち込みに許可が降りたとしても、海外で掘った標本を輸送する途中で、検疫対象になり入管で止められることがある。また、輸送中に紛失したり、盗難されたりする恐れもありますね。バーチャル空間ではこうした問題は起きないので、自由に化石標本を並べられるメリットは大きいです。

結局、自分で発掘した化石標本を3Dデータ化して使うことがほとんど、というのが現状です。でも、自分でデータ化するからこそできる試行錯誤もあります。例えば、岩手県の久慈で採れた琥珀がメタバース博物館に置いてあります。これは、皆さんが思い浮かべるような綺麗な琥珀ではなく、地層の中に埋まっている「石っぽい」姿のままの琥珀です。

博物館のミッションは、予算をかけて標本を発掘・管理し、きちんとした化石をお客さんに見せること。だから、一般的に展示される琥珀はクリーニング済みで、透明になったものです。でも、「クリーニング前の姿を見せる展示もあっていいのではないか」と僕は思います。メタバース博物館は自由だからこそ、あえて様々な標本の姿を見せる展示も可能になるんです。

匿名だからこそ、博物館のコミュニケーションのあり方が変容する

──メタバース博物館は物理的な制約を取り払ってくれる。それによって、博物館のお客さんとのコミュニケーションはどのように変わるのでしょうか?

芝原:展示物だけではなく、バーチャル空間では参加者がどんな人かも分かりません。みんなアバターの状態、かつ匿名でログインしているので、コミュニケーションをする上で遠慮がなくなるんですよね。

非常に興味深いのが、メタバース内の博物館では質問の数がものすごく多くなること。現実世界では、その分野で「先生」と呼ばれる人を前にすると、「こんなことを聞いたら怒られるんじゃないか」と萎縮して質問できなくなる子どもは多いものです。でも、バーチャル空間では本当に遠慮なく、何でも質問してきます。

「古生物学者になるにはどうすればいいですか?」「どんな大学に行けばいいでしょうか?」「発掘現場で何を食べてますか?」など。「年収は?」と聞いてくる子もいました(笑)。いい意味で露骨な質問が増えますし、フラットな関係性が生まれる力がありますね。

──たしかに、学芸員や教授とお客さんが同じ目線でコミュニケーションできることは、現実世界では稀だと思います。

芝原:あえてシビアな言い方をすると、昔の科学コミュニケーションは「偉い先生が喋り、それをみんなが黙って聞く」という一方通行な、啓蒙主義的なやり方だったんです。

でも、「科学は大事なんです」と教えを説く従来の方法では、もう評価が集まらない時代が来ているように感じます。小学生が大学教授と議論を交わしたっていいんじゃないかと思います。むしろ博物館はそうあるべきだと思いますし、だから責任者である僕もバーチャル空間にはあえて子供の姿で参加しています。

有償であれ無償であれ、博物館に興味を持ち、わざわざ時間を使って足を運んでくれる人は大事なお客さんです。だから、エディテイメントとして面白くて役に立つことを提供したいですし、興味を持ち続けてほしいと思いますね。

──博物館として恐竜の化石標本を展示するだけではなく、学校教育でもいずれ活用されそうですよね。

芝原:すでにそうした取り組みは始まっています。例えば、防災教育にも活かせます。こちらの動画をご覧ください。

この国の地震は「日本海溝」が震源地になることが多いのですが、「みんなでバーチャル空間の日本海溝を散歩してみよう」と試してみました。実際に自分で歩いてみると、日本海溝の深さや、「このプレートがぶつかり合ってるから地震が起きるのか」ということが実感できます。

災害は暗い話題になりがちですが、だからこそ耳を傾けてもらうためにはエンターテイメントの要素が必要になるんじゃないかと思います。

「博物館を自由に設計できる楽しさ」に気づくと、研究者はUnityに惚れる

──メタバース博物館が少しづつ普及するこれからの時代に、現実の博物館はどう変わるべきだと思いますか?

芝原:実はいま、地方博物館がどんどん疲弊して衰退していることに危機感を覚えています。予算が減り、保管スペースもなくなり、処分せざるを得ない化石も出てきている。博物館や学芸員は、これからの時代を生き残るために、少しだけ戦い方を変えるべき時ではないかと考えています。

地方博物館のミッションは、「その地域で採取された標本を保全して未来に繋いでいくこと」です。化石にはそれぞれ、土地に根ざしたストーリーがあります。例えば、ナウマンゾウやマンモスは気候に応じて行動が変わり、化石が採れる場所も変動する。それをVRで可視化して説明できれば、地域振興のコンテンツとして博物館を活用することだってできるはずです。

大切なのは、博物館を単なる「化石標本が見られる場所」ではなく、「地質学や古生物学と最新技術が出会う場所」へと変えていく意識です。拡張現実で標本の持つ価値を可視化し、エンパワーメントする。Unityなど、それができるツールはもう出揃っています。

──これからUnityは、異なる分野の研究者たちが交流するプラットフォームになるかもしれない……と捉えてもよろしいでしょうか?

芝原:はい、そう思いますね。地質学や古生物学だけでなく、経済学者やベンチャー投資家が一緒に議論したっていいはずです。自然環境変動のグラフと、株価のチャートを3D空間上に並べると、面白い議論ができるのではないかと想像しています。

その他にも、地理情報と言語学を重ねると面白い発見があります。有名なのはテレビ番組『探偵!ナイトスクープ』で放送された「アホ・バカ分布図」ですね。「大阪はアホ。東京はバカ。境界線はどこ?」という疑問から始まる検証なのですが、これをバーチャル空間内で標高差がわかる地理データに投影しながら見ると、自然環境と人間の行動の面白い法則性が見えてきたりします。

こうした組み合わせを考えはじめると、何からやるべきか困るほどの可能性を感じます。せっかくこれほど自由な空間があるのですから、全く違う分野とコラボレーションしたほうが面白いと思います。

──学術振興にUnityは活用できるかもしれない、その可能性が垣間見えた気がします。最後に、博物館や学芸員など、同じ業界関係者にメッセージをください。

芝原:たぶん、博物館を自由に設計できる楽しさに一度目覚めてしまうと、特に博物館の関係者はもう沼から抜け出せないと思います(笑)。ぜひ研究者や学芸員は、Unityなどの技術を習得して、自分が理想とするワールドを試行錯誤して作ってみてほしいですね。

(文・石田哲大/写真・木村文平)