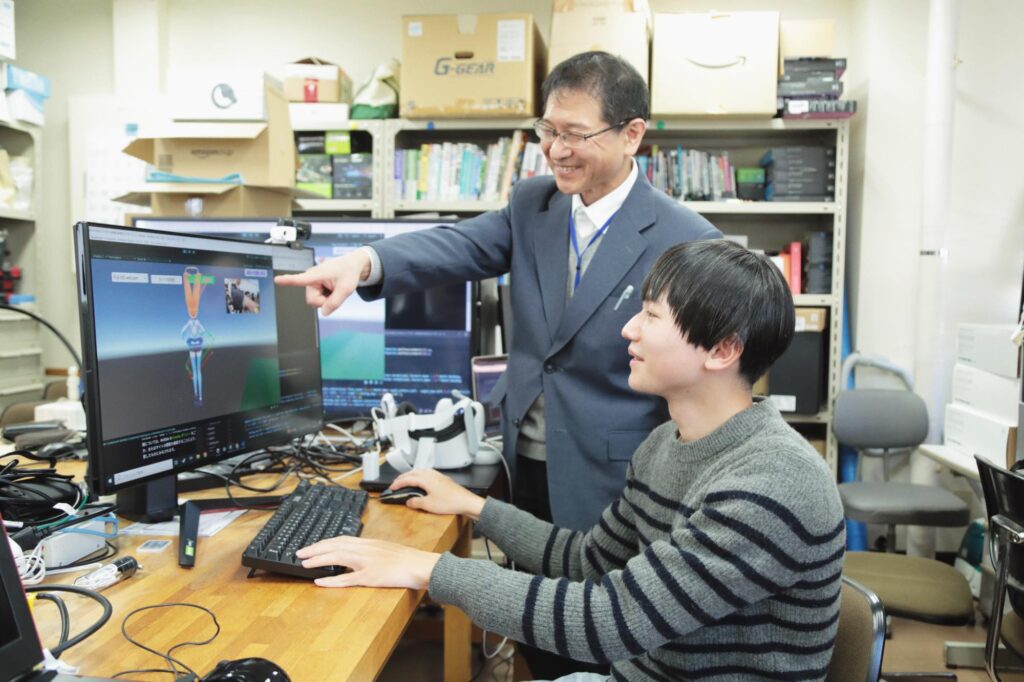

栃木県宇都宮市の緑豊かな環境にキャンパスを構える帝京大学・理工学部。その中でもコンピュータのソフトウェアからハードウェアに拡がる3つのコースを設ける情報電子工学科にお伺いし、Unityがどのように活用されているのかを聞いた。お話を聞いたのは、佐々木茂先生、塩野目剛亮先生、永田智洋先生の3人だ。

学生自身がUnityを使えるようになることでやりたいことに近づく

Unityを情報電子工学科のカリキュラムに導入したのは数年前。きっかけは幅広いメディア表現技術を応用し機能的で使い易いマルチメディアコンテンツを制作できる情報技術者を育てる「情報メディアコース」の開設だった。

「1年生からProcessingでJava系のことを学び、メディアコースでは2年生でJavaScriptを学んで、3年生の授業でUnityを教えています。その後、卒業研究などでUnityを使う学生も多く、私の研究室ではほぼ全部のプロジェクトでUnityが使われています」(佐々木)

佐々木先生自身は、Unity5からのユーザーだという。

「宇都宮市内にある文星芸術大学のマンガ専攻と共同でモーションコミックを作りました。Unityの2Dを使ったり、VRの漫画などを作っています。例えば冷蔵庫のようなオブジェクトの裏を見ると仕掛けがあったり、おみくじができたり、そういう仕掛けのあるもの双方授業にするなどで作りました。来年はメタバース内でアバターを動かすような内容も考えています」(佐々木)

「私の授業では、音声認識の機能をUnity上で使うことを教えています。私自身が、基本的に音声を中心としたコミュニケーションに関する研究を行っていますので。想定している場面は、VRのコンテンツですね。VRはHMDとコントローラを使うので、両手と目がふさがっているような状態でいろいろな操作をしなければならない。そんな時に、コンピュータを操作するメディアの一つとして音声が有効になるのではないか、ということで音声認識をUnity上でやっています」(永田)

一体どのような授業を行っているのだろうか。

「例えばUnity内のこのオブジェクトを前に進めろとか、左に動すようにと声で指示して実際に動かすような内容です。将来的には『開けゴマ』と声に出したらゲーム内の扉が開いたりするような仕掛けも作っていきたいです。もちろんUnity上でも音声認識に関する様々なアセットがありますが、アセットは汎用性が高い分必要な機能がないこともあるので、自分のアプリケーションで使うときにはもっと用途を限定して精度を高めた方がいいんです。アセットを入れるだけなら簡単ですが、学生自身がUnityを使えるようになることで、卒業研究などで本当に自分のやりたいことができるようになります」(永田)

今後目指しているのはUnityを使った対話システムだという。

「例えばカーナビゲーションで使えますよね。運転中は視線や手足が使えないので、音声で指示できればユーザーフレンドリーになります。今私がやっている研究は、機械と人間が対話するというものですが、アバターがあった方が会話が弾むんです。そのアバターとUnityを使って会話する、というシステムを作りたいと思っています」(永田)

障害者のコミュニケーション支援にUnityを

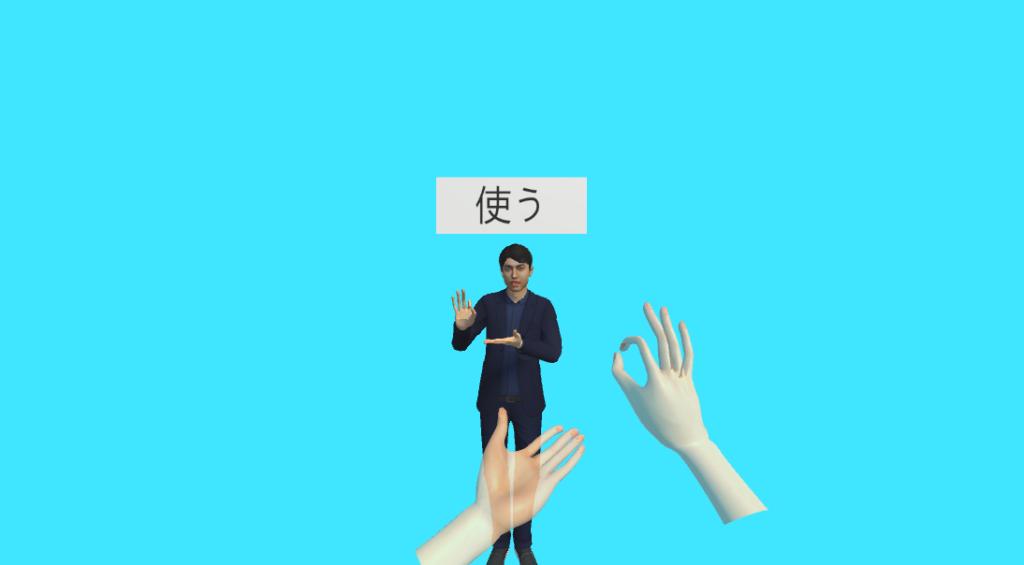

塩野目剛亮先生が取り組まれているのは、聴覚障害者のコミュニケーション支援研究だ。そこで作られたのがVRで手話を学ぶアプリケーションだ。

「実際に私たちの研究室では全員が手話を学んでいます。また、宇都宮市内の手話サークルに通ってろう者と話をして学ぶ取り組みを行っています」(塩野目)

VRアプリでは、3Dモデルの手と意味が表示され、手話を学べるようになっている。

「本やビデオの教材で学ぶのと、VR教材で習得にどのような違いがあるのか、比較する実験を行っています」(塩野目)

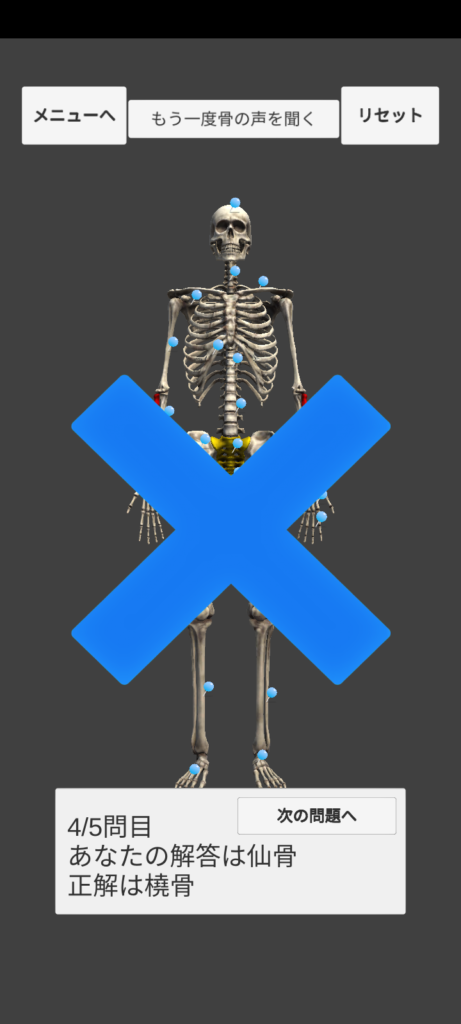

また帝京大学ならではの取り組みとして、同学内の柔道整復学科と共同で行った研究もある。「柔道整復学科では、国家試験を受ける時に筋肉や骨の名前を覚えなくてはならないんですね。その学習の手助けのために、筋骨格系の知識を、Unityの立体音響を使って、まるで自分の体の部位から音が聞こえるようなアプリを作る研究もしています。これを作ってみよう、と思いついてから実装までのプロトタイピングが早いのがUnityの良いところですね」

様々な支援の研究をしている塩野目先生が、学生に気をつけてもらいたいと思っていることがあるという。

「ユーザーにどういう体験をさせるのかという視点を入れなさい、と指導しています。例えばこのアプリを通じて、ユーザーがどう成長していくのかという道筋を考えて作らないといけません。どうしても完成させる方に一生懸命になってしまうんですが、作って動くだけでは機能を果たせないんです」(塩野目)

この世にまだないものだから作りたい

学生たちが自由にテーマを決め、作品を作り発表する合同発表会が開催され、学生たちがそれぞれ作った作品のプレゼンテーションを行った。

「今年の学生たちは結構チャレンジングな課題に取り組んでいますね。例年はこういうのが好きだから作ってみたい、というモチベーションでものづくりをする学生も多いんですが、今年は『こういうものはまだないから作ってみよう』というモチベーションで挑戦した学生が多い印象でした。もし力が足りなくて完成まで行けなくても、そういうチャレンジ精神は良いと思っています。この世にないから作る、というのはやっぱりものづくりの基本だと思いますので。そういった思いがあれば気軽にできるという環境がUnityに限らずあるのが良いですよね。ちょっと勉強すれば作りたいものができるという環境が提供されているわけですので、非常にいい時代だなと感じています」(永田)