2023/8/18 – 8/19の二日間に渡り、東京・渋谷スクランブルスクエアにある株式会社MIXIにて、中学生向けのハンズオンワークショップ「MIXIのエンジニアが教えるUnityゲーム制作ステップアップ講座」が行われました。講師を勤めるのは株式会社MIXIのCTO室クライアントグループ ソフトウェアエンジニアである田那辺輝さんです。普段はゲームを中心としたソフトウェアエンジニアとして活動しながら、プログラミング学習などを推進する講師として渋谷区の中学校で授業支援や、渋谷区立中学校に通う学生向けの部活動などの支援を行っています。

さて、「サクッとコツだけ身につけて本気のゲームを作ろう」というサブタイトルが付いたこのワークショップでは、中学生向けにどのような講義が行われたのでしょうか?

Unityインストール済のパソコンを貸し出し!

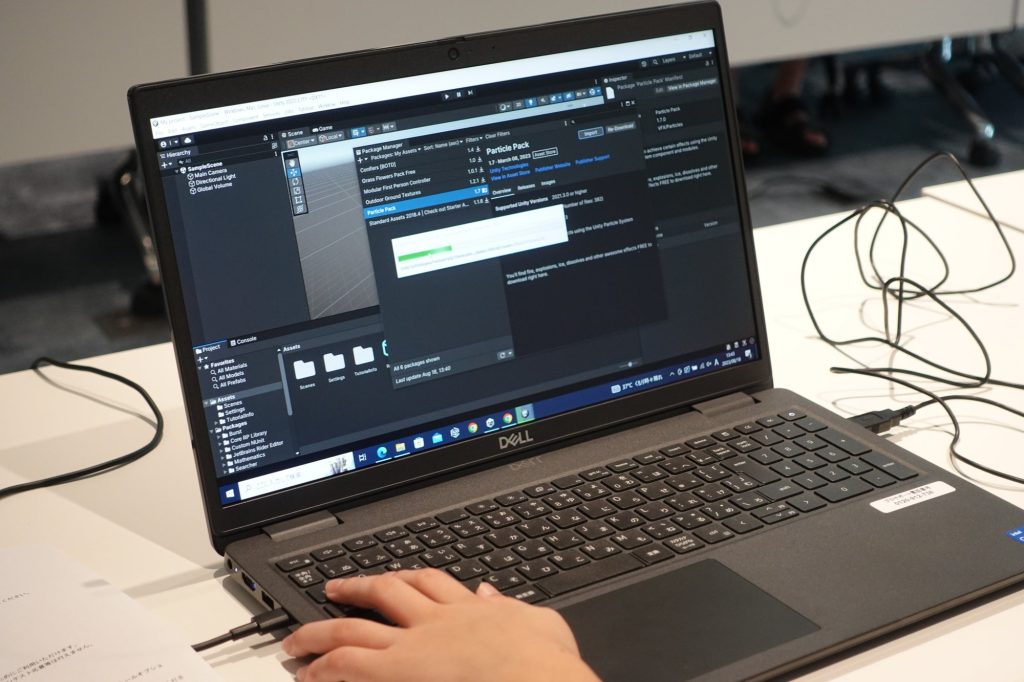

ワークショップの対象は中学生。そこで問題になるのは、Unityが動作するラップトップパソコンを持っている中学生が少ないこと。そこでMIXI社は「持っていないなら貸し出そう!」というアイデアで、あらかじめUnityが動作するラップトップをレンタルし、参加者に貸し出していました。パソコンを操作するのも初めてという参加者も中にはおり、初めてのものは、まず触って慣れる!という本イベントのテーマをまず感じさせられました。

まず最初に、MIXIは「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」という企業理念を基に「心もつなぐコミュニケーション」を提供するというお話が。ゲームだけにとどまらない様々なサービスを提供しているMIXIですが、あくまでも中心にあるのはコミュニケーションであるということでした。

Unityのアドボケイトによる「Unityでこんなことができる!」講演

続いてUnityより、クリエイター・アドボケイトの𥱋瀨洋平が登壇。Unityの歴史やUnityで作られた作品、Unityでこんなことができる!という様々な例を紹介。小中学生でもゲームを作るだけでなく、コンテストに出したり、販売まで行っているというお話に中学生たちも聞き入っていました。また映画業界や自動運転、建築など様々な分野のUnity活用例をお披露目しました。

いよいよ開発開始!

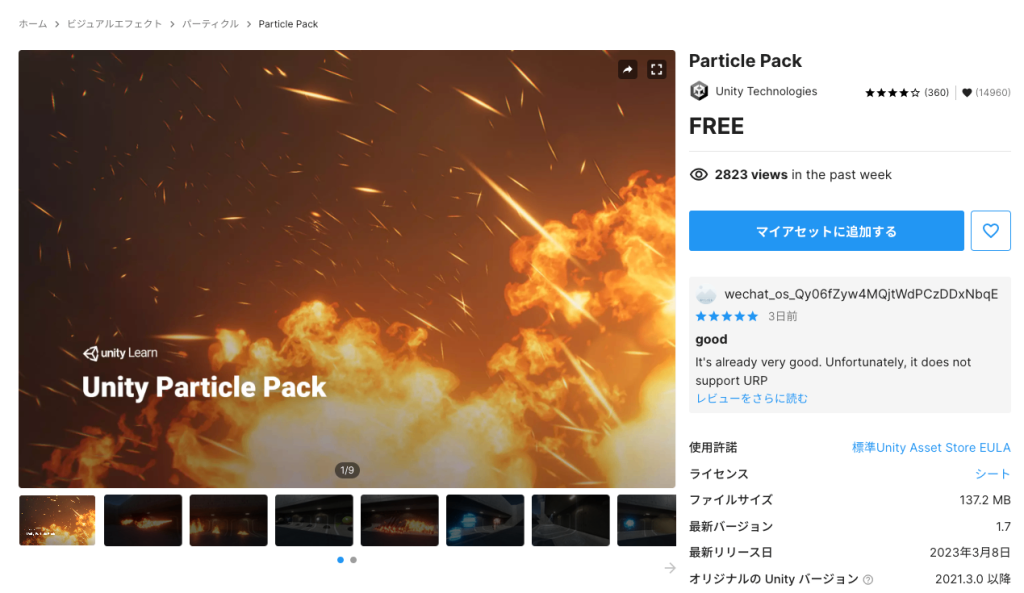

講演も終わり、いよいよ開発開始です!まずはアセットストアからアセットをダウンロード。

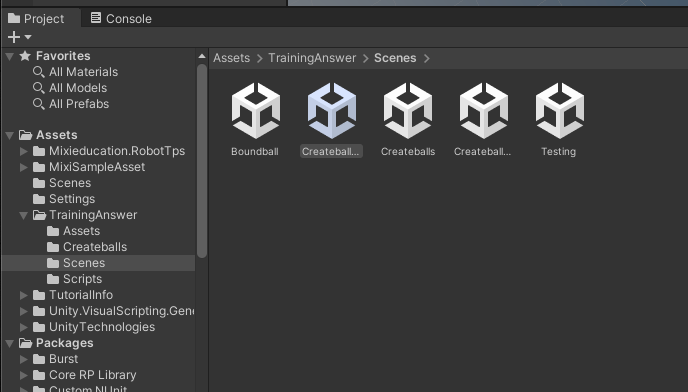

アセットをインポートするとともに、田那辺さんが制作したパッケージもインポートします。課題となるシーンの「答え」が既に用意してあり、参加者が詰まった時に「答え」を見ながら開発できるようになっています。

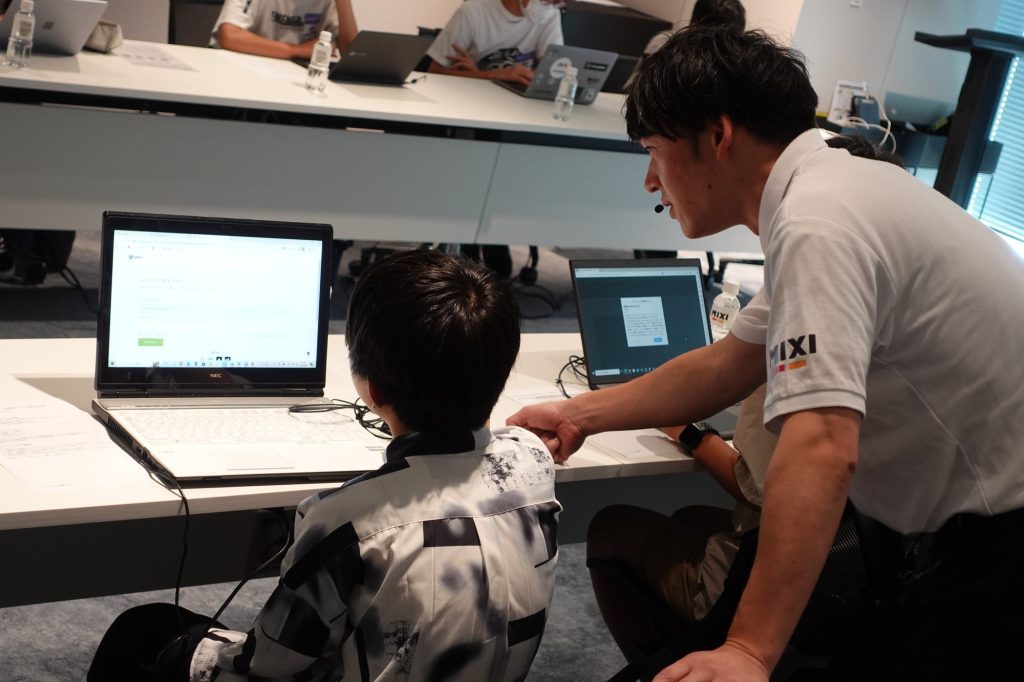

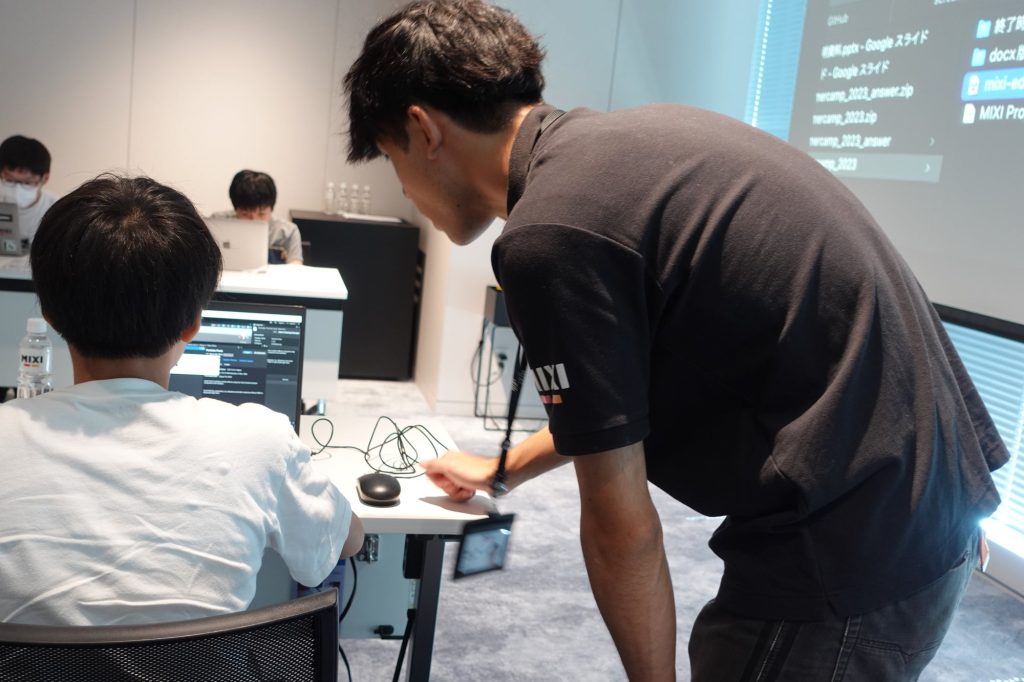

最初の課題はURPでオブジェクトを作成すること。MaterialとPrimitive3Dオブジェクトを作成しPrefabにするところまでまず触って覚えていきます。参加者たちは配布されたPDFを参照しながら進めていくので、講義が先に進んでいても自分のペースで進めることができます。どうしてもわからなくて詰まってしまった時には、MIXIの方たちがサポートしながら解決していきます。

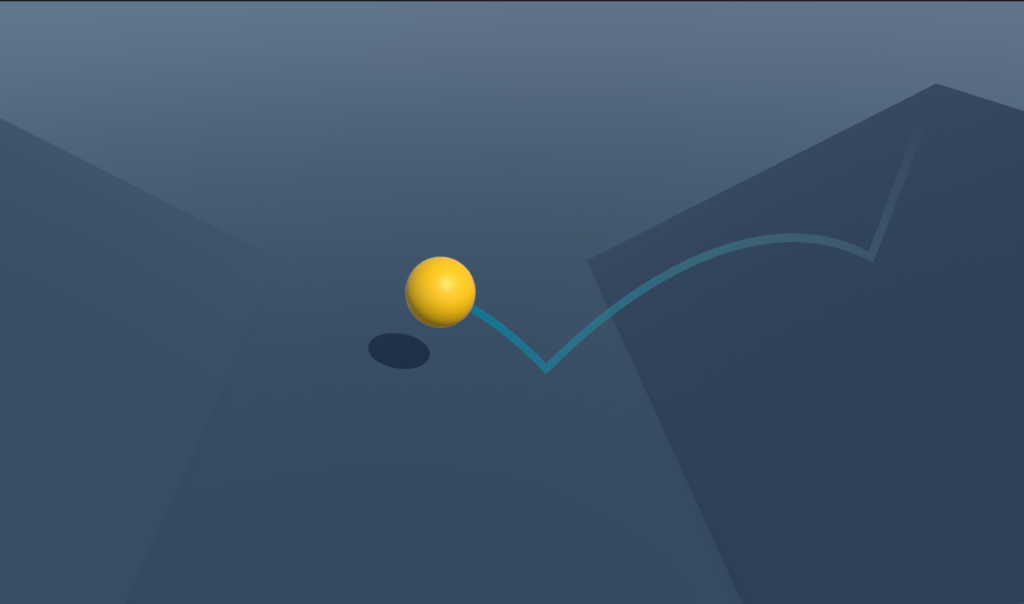

RigidbodyとPhysics Materialを追加して球をバウンドさせたり、shaderを追加して移動するオブジェクトの軌跡をTrailで表現したり。MonoBehaviourの設定にも触れていきます。参加者は配布された完成シーンを確認しながら速度や量、方向など好きな調整を試し、参加者がUnityを触りながら馴染んでいけるような講義になっています。

クライマックスは先生が作ったゲームでエキサイト!

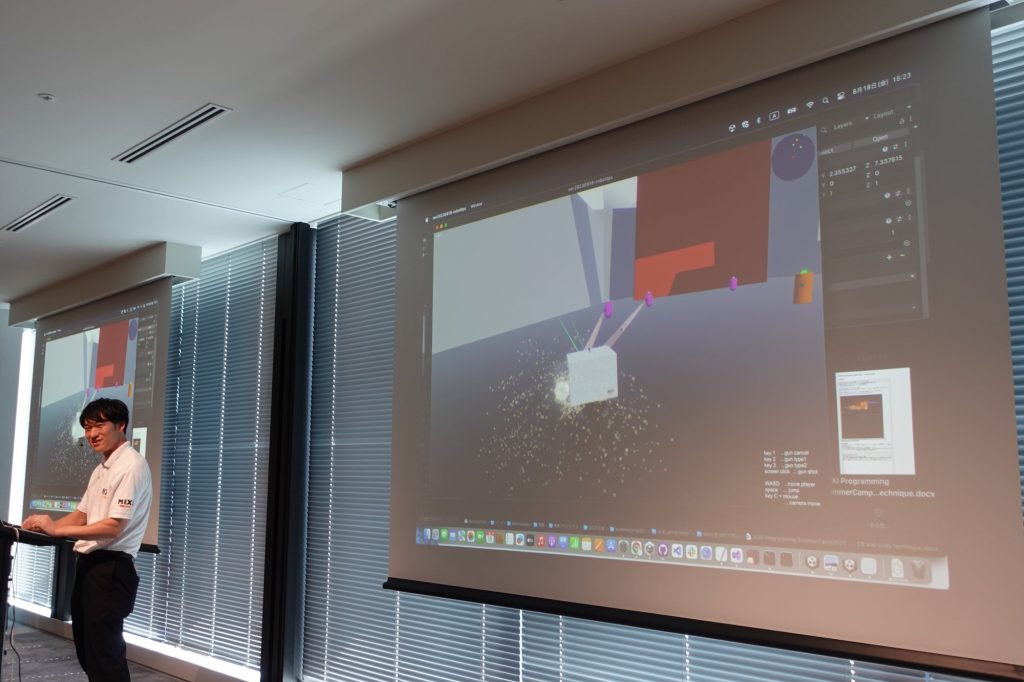

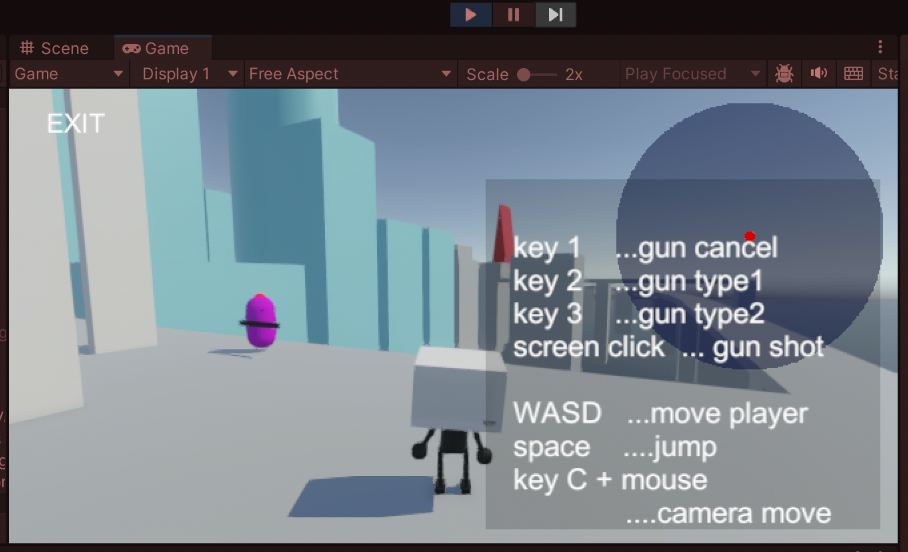

3時間のワークショップもいよいよクライマックス。先生が作ったゲームを立ち上げると参加者から歓声が上がります。プレイヤーを操作して敵の風船を撃ったり、componentを編集してシステムの一部を変えたり。ちょっと難易度の高い課題ですが、目に見えて動く、楽しめるゲームが提示されていると参加者のやる気も上がるということが参加者の熱気からわかりました。皆時間を忘れ、夢中になってUnityエディタを操作していました。

中学生対象のワークショップはさじ加減が大事。動いた!という喜びが学びにつながる

ワークショップ終了後、講師の田那辺さんとTAを勤めたエンジニアの藤井瞭さん(MIXI社 CTO室)にお話を聞きました。

「今回のワークショップは、Kids VALLEY(渋谷に拠点を構える5社による人材育成プロジェクト)にまつわる自社のイベントを行うにあたり、MIXIはUnityを使ったレベルの高いプログラミングのイベントをやりたいと思ったのがきっかけで始まりました。MIXIが持つゲームの作り方のノウハウなど、本領を発揮できますから。夏休みということもあり、全国から募集を行ってハンズオンイベントを行いました」(田那辺)

「自分は、普段から教育の取り組みでプログラムを教えています。今回お手伝いしたのは、技術面だけではなくイベントの流れもわかっていて、自分が講師をすることもあるのでよりスムーズに運営出来ると思い協力しました」(藤井)

中学生が対象ということで、どのようなポイントに気をつけて講義を行ったのでしょうか?

「中学生は難しすぎても簡単すぎてもいけない、ちょうど狭間の年齢だと思います。そこで、ちょっと難易度が高いけれども、最終的にはゴールにたどり着けるというさじ加減にしました。このワークショップで持って帰って欲しいのは、プログラミングを触って何かを覚えたという実感です。まずUnityを触って、ゲームを作る段取りを覚えてほしい。そういう想いを込めて講義を作りました」(田那辺)

そのために、講義に参加者が楽しめる仕掛けも入れているそうです。

「講義の途中に、ご褒美というか、お楽しみの時間を入れています。完成されたプロジェクトもそうですし、物理テストも見た目が面白いものにしました。段取りとしてパッケージを最初に入れるようにしたのは、パッケージマネジャからパーティクルのシステムを入れるなどの過程を経て、いつの間にかエディタを触ってるね!という状態にすることで、まずUnityに慣れてもらうという形にしました。直感的にMaterialを作らないと先に進めないんだな、とわかってもらえるような講義資料にしています。最初に説明をするやり方もありますが、いつ使うかわからない機能の説明をしても興味を惹くことができないので、目的がわかる操作をしてもらうことが大切なんです」(田那辺)

「中学生だと、普通のPC操作に慣れていない参加者も多いんですよ。そこに、途中のお楽しみや、『動いた!』という喜びがあることで、『難しいけど次に進めた』という参加者が多かったです。僕たちを取り合うように質問してくれて(笑)、活気と熱量がすごくあるワークショップでした」(藤井)

参加者からは「機械音痴で初めてプログラミングをしたけど、すごく楽しかった!」という感想も上がった本イベント。参加者が楽しみながら学ぶことができるプログラムは、考え抜かれた講義進行や組織によるサポーティブな体制など、様々な要因から成り立っているのだと感銘を受けたワークショップでした。