日本電子専門学校で歴代の学生が開発を引き継いでいるレーシングゲーム『Aim Racing』シリーズ。東京ゲームショウなどで発表され、そのクオリティの高さで観客を驚かせてきた。

実写さながらのグラフィック、スムーズな操作感というソフトウェアと、そして学生自らが改造したレーシングシートやアクセル、ブレーキ、ステアリングなどのハードウェアの相乗効果によって、リアルなドライブ感を楽しめるというアーケードゲームのような作品だ。長年学生たちがアップデートを重ねてきたが、現在はUnityを使い開発を行っている。年々アップデートされ続け、学生作品ながら固定ファンを惹き付けるタイトル『Aim Racing』の制作の裏側を、栗原央道先生、永嶋涼先生、伊藤靖彦先生、そして開発を担当した学生たちに聞いた。

『Aim Racing』開発に携わった学生たち 左から 藤森悠輝(マネジャー・全体統括 プログラマ)、本間政哉(エンバイロメント・カーモデル・シェーダ)、杉山雅哉(レイアウトツール・シェーダ・UIプログミング)、千田丈太郎(エンバイロメント・シェーダー・UI・エフェクト)、東樹潤弥(物理挙動プログミング・管理ツール)

半田晃平(コース修正・テクスチャ修正・シェーダー変更)、渡辺蒼我(プロジェクトデータリファクタリング)、コロナヒロキ(サブスタンステクスチャ・モデルデータ修正)

『Aim Racing』の企画が立ち上がったのは2007年に遡る。そもそも、なぜアーケードレベルのハイスペックなレーシングゲームを選んだのだろうか?

「私が前職、ゲーム会社でレーシングゲームの開発をしていたこともありますが、学生たちが今までに体験したことがないことをさせてあげたい、という思いがありました。ゲームを作りたいと入学してくるけれども、ゲームセンターに行ったことがないので実際に運転するゲームで遊んだことがない学生が増えてきた。せっかくイベントで色々な人に遊んでもらえるものを作るのならば、他の学校が作らないようなものを作ってみよう、その方がたくさんの人に楽しんでもらえると提案したんです」(栗原先生)

2007年当時はまだ、開発マシンやビデオカードなど、機材のスペックが作りたいものに追いついていなかった。最初はモニタ1画面で、サーキット上を走るレースゲームをDirectXで作り始めた。制約が多いため開発リソースに多人数が必要とされ、開発に関わった人数は40名ほどの有志たち。永嶋先生がまだ学生として在籍していた頃だ。

「当時はシェーダーという言葉がようやく出てきたくらいの時代で。どうやったら車の質感が出せるのか、サーキットの雰囲気ができるのか、ひたすらトライ・アンド・エラーを繰り返して。開発の進捗は3歩進んで10歩下がるという毎日でした」(永嶋先生)

完成した初代『Aim Racing』は台湾で開催されるイベントにて発表され、翌年からは東京ゲームショウのブースにて展示を始めた。プロのドリフト選手による、試遊や実車の試乗など、研究や努力を重ねた本作は瞬く間に人気コンテンツとなり、日本電子専門学校の看板作品となった。毎年試遊のために訪れるファンもついてきた。

「翌年からは、先輩たちがゼロベースから作ったものを拡張する所は拡張し、細かな処理や新たに必要とされる部分はすべて自分達で考えなくてはならないので、、どこを変えるのか、変えないのか、決めるまでに4ヶ月かかるくらい難航しました。実際の車の内部的な挙動を実際にプログラムで作るなどのこだわりがありましたが、車がひっくり返るという大きな不具合がイベントで出てしまって、イベント中も修正作業を続けていたんです。そんな苦労も、目の前でお客様に遊んで頂いて『すごく面白かった』という声を聞いたら吹っ飛びました。今はゲームのプランナーをしていますが、当時の経験が今も生きています」(学生 藤森)

毎年の名物となった『Aim Racing』だが、2014年をもって一旦開発を終了する。

「学生たちに幅広い学びをさせるという目的を達成したというのが開発終了のきっかけでした。本作では、学生たちが企画書のない中で色々なことにトライして模索し、自分の体験したものを数値化したり、CGや挙動に置き換えるチャレンジをしてもらったんですが、そういうことは社会人になるともうできません。学生だからこそ出来ることですから」(栗原先生)

しかし、『Aim Racing』がない東京ゲームショウのブースを見たファンからの声が、本作を復活させることになった。「売り物ではなくて学生作品なので…」と説明しても、「関係ない、あのゲームがやりたい」と言われたことが、本作をリブートするきっかけとなる。

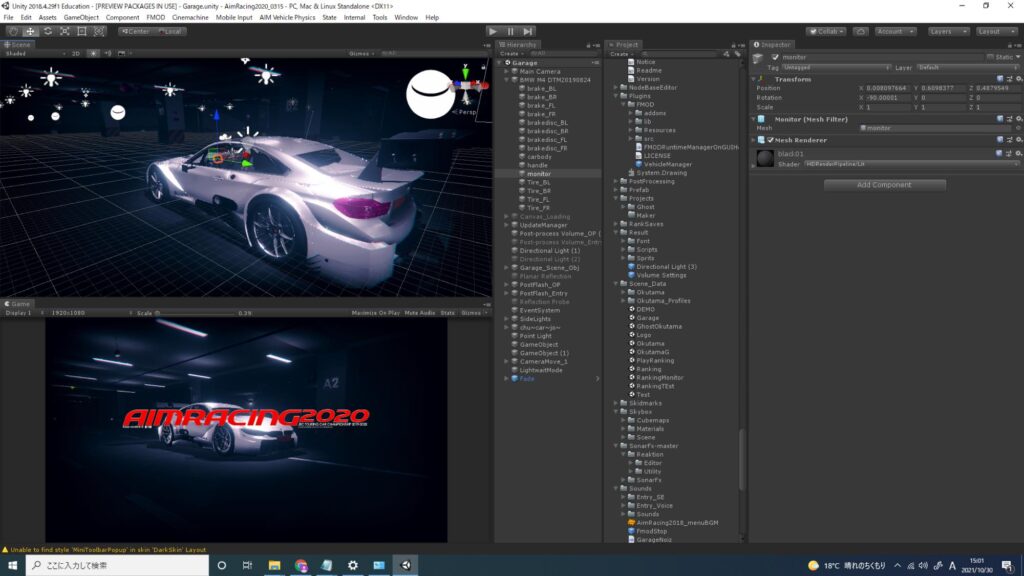

「リブートには、パワフルなゲームエンジンを使うことにしました。学生もすごく強い興味を持っていましたから。2018年からは完全にUnityに移植しています。様々なゲームエンジンを使ってみて、Unityを選びました」(栗原先生)

移植を始めたが、最初の3〜4カ月の間は難航し、全く進展がなかったという。

「学生たちには、1年次にC#の授業でゲームを作ってもらいます。それは非常にカジュアルにコーディングできるんですが、『Aim Racing』はにそれが通用しなかった。それでもUnityを使うことで、シンプルな開発環境が出来て、学生たちのモチベーションも下がらなかった。学生が書いたコードを見て、我々がアドバイスしたところを直してもらうというサイクルでアップデートすることができました」(栗原先生)

日本電子ではプランナー、デザイナー志望の学生にもプログラミング教育を行っている。

「だから、エンジニア寄りのグラフィックが出来るんです。迫力を出すために、モニタを3画面に増やしていたのですが、3画面の開発は、Unityだと本当にやりやすくて驚きました。複数台のモニターに合わせてレンダリングする時に、他の開発環境だとフレームがずれてしまうんです。それがUnityだと一発で全部出せるので、それが大きなメリットでした」(栗原先生)

Unityを採用することで、詳細な部分にこだわることもできた。素材なども既存のアセットを使わず、全て自作している。

「開発がスムーズになったことで、細部にもっとこだわりたいという欲が出てくるんです。モデルデータなど、見えている部分を全部作り直しました。やっぱり自分の手で作っていくことが後々の学生の成長にも繋がっていきます」(栗原先生)

企画書がなく、自分の頭で考え、自分の手で作り上げた素材でアップデートしていく『Aim Racing』という伝統。参加した学生たちにとっても、貴重な経験になっている。

「最初は車にすら興味がなかったですし、3DCGも四角形くらいしか作れませんでした。だからいざ車を作れと言われても、質感にまで考えが至らず、のっぺりしたテクスチャになってしまう。そこで雑誌やインターネットなどで見るだけではなく、生活の中で意識的に実際の車を観察するようになって。リアルな質感を追求し続けたところ、それを見た車のオーナーさんたちが東京ゲームショウの駐車場に集まって、オフ会を開いてくれたんです」(学生 本間)

こだわり抜いたからこそ、車のファンにも認められるという名誉な結果になった。

奥多摩ドライブを忠実に再現

初期はサーキットを舞台にしていたが、3作目から舞台を実際の道路に移した『Aim Racing』。「背景デザイン、UI、フォントなどのデザインを担当しました。走るコースについては、マップのAPIが権利上使用できないので、マップを見ながら山の地形や道路のモデルを作り、テクスチャを付けていきました。周辺にあるオブジェクトの洗い出しから制作、配置、全て手作業です。当然物量も多くなりますが、クオリティは落としてはいけない。水準をクリアすることに一番気を使いました。展示の際、実際にその道を走ったことがあるお客様から『ここよく通勤してるんだよね、すごくリアルだね』と言ってもらえて、ちゃんと再現できているんだと嬉しくなりました」(学生 千田)

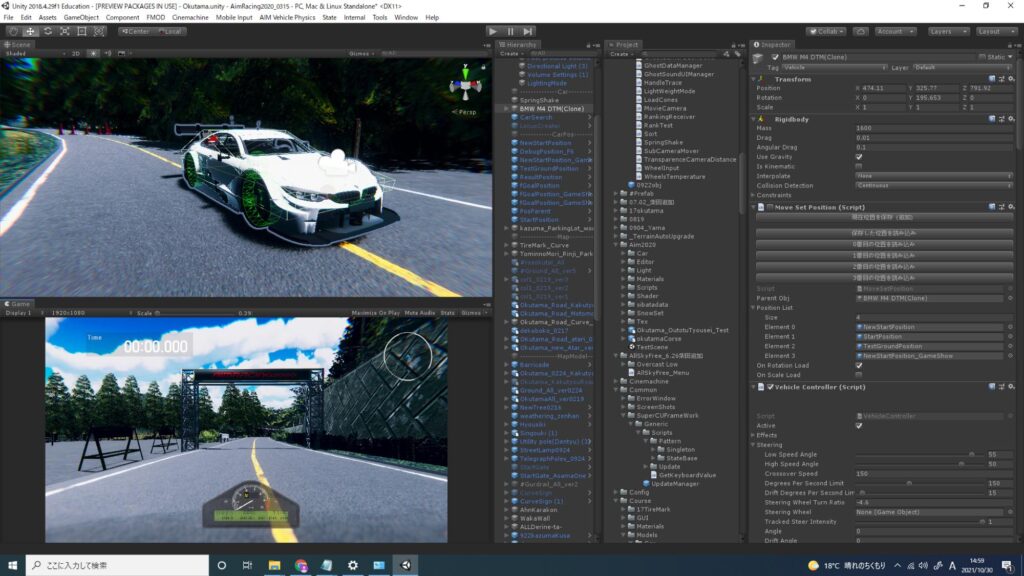

Unityに移行した2018年からは、奥多摩の道路を再現したコースになった。HDRPを使った実写さながらの美しいグラフィックには大きな反響があり、マスコミでも取り上げられることになる。第一弾はマップを参照して作っているが、翌年のリニューアルにあたり永嶋先生が率先して学生たちを連れて、現地を実際に車で走りロケハンを敢行。動画や写真撮影を行って、よりリアルな奥多摩の風景を追求している。

「学生たちが実際に現場を見ることで、より綺麗でわかりやすいアップデートができると思いロケハンを行いました」(永嶋先生)

「奥多摩に行って、最初に驚いたのは先輩たちの再現度でした。現地を訪れて良かったのは、実際の車はこんな風に動くんだと体感できたことです。車の挙動を作ろうとしても、エンジンやギアがどう動くのかも知らないので、リアルな乗車感を再現できなかった。それが実際に体験したりどう動いているのか研究していくことで、リアルに車を運転している感触が出るように実装していったんです。その積み重ねでFPSの改善ができましたし、Unity上でデータが集まっている場所が把握しやすかったので助かりました」(学生 藤森)

「本物を見ると解像度が変わりますね。リニューアルでは、道路の壁やガードレールにちょっと傷を付けるなど、古びた質感を加えることでリアリティを増しています」(学生 本間)

「プログラムを担当しました。Unity上で使うツール系を作っています。具体的には、プレイ後にリプレイとして見られる、実際に車が走ったコースが見れるシーンのカメラワークを動かすツールや、コース上に電柱や看板のモデルを配置するツールです」(学生 杉山)

「それらのツールのおかげで最適化が出来て、車のデバッグや挙動の作り込みというこだわりに時間を割くことができたのでありがたかったですね」(永嶋先生)

学生たちは、『Aim Racing』で培った力を就職後も活かし、ゲーム会社で背景のモデリングやプランナー、プロマネ、またIT企業のプログラマとして活躍している。皆口を揃えて「あの時の経験が今も生きている」と語る。『Aim Racing』はプレイヤーを楽しませるだけでなく、開発に携わった学生たちの血肉となるコンテンツとなった。

なぜ日本電子専門学校はユニークな作品を作り続けられるのか?

保永将希(キャラクターモデル・アニメーションプログラミング・サブスタンステクスチャ)、青木泰宣(UI/ロゴ・サブスタンステクスチャ・アニメーション・制作進行)、山岸健太(背景・エンバイロメント・キャラクターモデル・アニメーション)

山岸健太(エンバイロメント・キャラクターモデル・エフェクト・シェーダ・ライティング)、青木翔太(キャラクターモデル・制作進行・スクリプト)、久保田達己(メインプログラマ・設計・シェーダー開発・統括)、杉山雅哉(プラグイン開発・シェーダー設計・動的処理周り)

『Aim Racing』に限らず、東京ゲームショウや日本電子専門学校の学園祭「日専祭」など様々なイベントにおいて、アクション、格闘、シューティングなど様々なジャンルのユニークな作品が続々発表される。一体どのような環境が自由な作風を生み出しているのだろうか?

「学生は、卒業して会社に入ったら既に世の中にあるものに携わることになります。だから学生のうちに、まだ誰も作っていないゲームを作ってみてほしい。それに、技術面では絶対プロには勝てないので、”面白さ”が学生の武器になるんです。マスに受けるものではなく、少ない層にグサっと刺さるものでいいんです。アイデアをひねってひねって出てきたものが誰かに届けばいい。大阪を舞台にした格闘ゲーム『I♡大阪』も、5歳くらいの子どもが夢中になってプレイしていました」(伊藤先生)

「古いゲームがどう作られているのかを知るために企画書を分解したり、昔のゲームを紹介して学生と分析を行っています。学生が知らないゲームを教員が教えることで、可能性を広げています」(永嶋先生)

「最近だと、自分が好きなFPSしか作りたくない、と言う学生も多いんです。ゲームを作りたい子がゲームを知らない時代に入ってきたんですね。だからもっと幅広いものに触れてほしい。例えばモーターショーに行けば、ARなどデジタルコネクテッドな演出がされていて、ゲーム以外のエンターテインメントに触れることができる。そういう機会を我々が増やすことで、やる気を引き出したいと思っています」(栗原先生)

いかにUnity アカデミックアライアンス(UAA)を活用しているか

そして、いかにUnity アカデミックアライアンス(UAA)を活用しているかをクリエイター教育 部長の五十嵐淳之氏はこう語る。

「日本電子専門学校ではCG、映像、アニメ、デザインなど幅広い領域を教育しています。Unityは、ゲームエンジンと呼ばれているものの、様々な表現の可能性があるので、たくさんの学科を持っている本校にとっては一つUAAを締結することで、色々な学科で活用できるというのが大きな魅力です。特に、教員がUnity認定インストラクターになるために認定試験を受験する特典は役立っています。今後は学生にも認定試験を受験させるよう動いていきたいと思っています」