北近畿初の理系大学として設立された、福知山公立大学。地域経済学部と情報学部を擁するこの大学で、Unityが活用されている。情報学部ではカリキュラムにも取り入れられており、2年生が履修する「IT実習Ⅳ」では学生がUnityを使い作った多種多様なAR・VRコンテンツを制作。個人やグループで作り上げた作品を発表する成果発表会も行われた。また、ゼミや先生方の研究でもUnityが活用されているという。福知山公立大学ではどのようにUnityが活用されているのかを聞いた。

学習の連鎖を作りやすいのがUnityのメリット

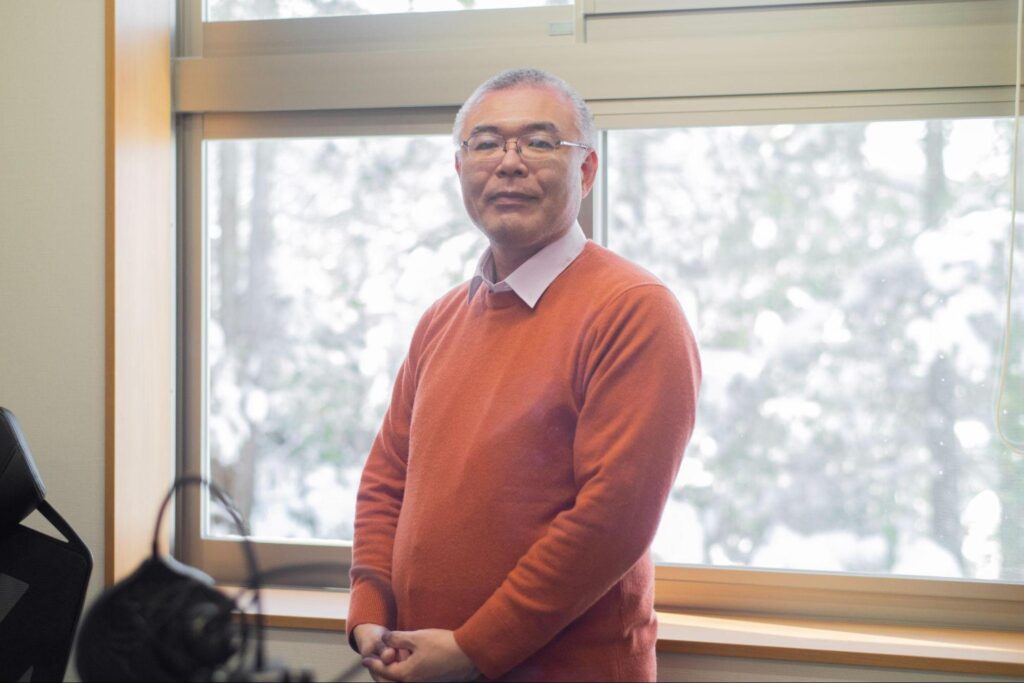

一般的には3年生以降からゼミに入るのが一般的だが、福知山公立大学では、1年生からゼミに入りそれぞれが研究を行うという。画像情報処理の研究室を持つ河合宏紀先生はこう語る。

「ゼミではそのゼミのテーマの研究をするわけですが、私個人は1年生・2年生の間は学生自身が好きなものをやってもらうという方針を持っています。それで実際に何がやりたいか?と聞くと、自分はゲームやアニメーションが好きだからそういったものに関連した研究を行いたいという学生がすごく多いんです。そこで学生が自由に何かを作ろうとすると、Unityが必然的に最初のゼミで使う開発環境になってくるんです」(河合)

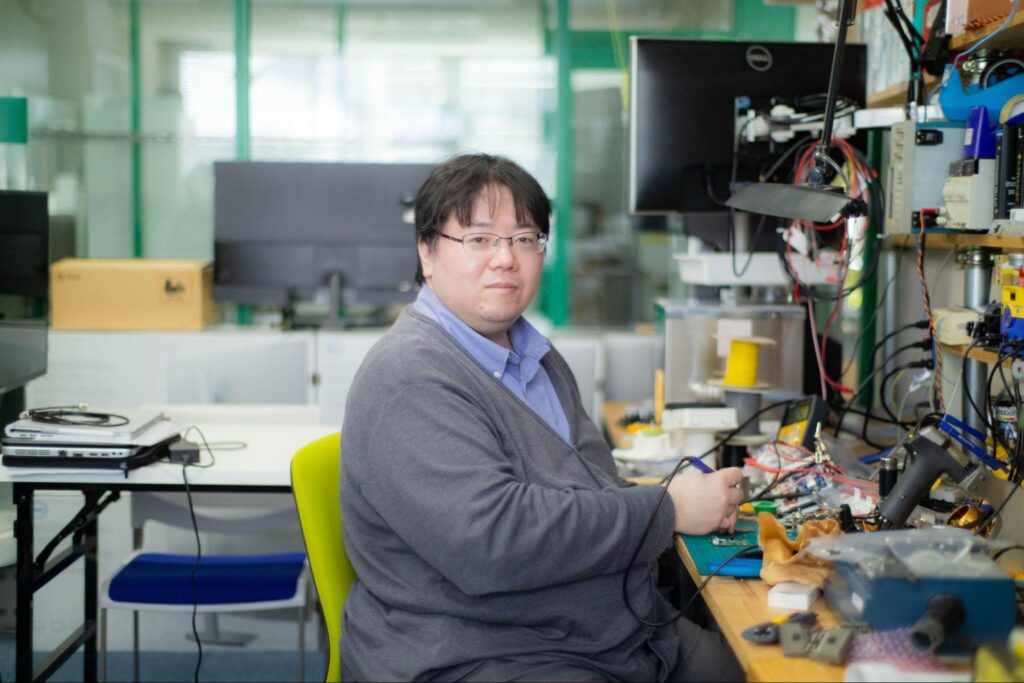

また電磁波セキュリティ(情報セキュリティ、電波工学、電子工学)を研究する衣川昌宏先生は、データの可視化にUnityを使用しており、ゼミでも学生がUnityを研究に利用している。1年生からUnityを学ぶメリットとは?

「まず一つは、パソコンに触ったことがない学生というのが最近非常に多いので、操作することによってオブジェクトがパッと表示されるUnityはプログラミングの導入教育として非常に良い教材になるということです。さらに、パラメータの数値を変えることによってオブジェクトを変化させるすることが分かると、数値を変えることを自動化することを思いついて、位置を何秒ごとに移動するというコードを書くところまでスムーズにいきつける」(衣川)

もうひとつ、プログラミング初学者がUnityを学ぶメリットがあるという。

「プログラミングには、目標が必要なんです。最終的にこういう目標があるから、こういうふうにコードを書こうというところから考えなければならない。その目標設定が実は初学者には難しいことなんです。でもUnityだったら、オブジェクトをポンと置いてみて、そこから何をしようか、と考えることができる。『じゃあ、これをいじってみよう』『あ、動いた。これを衝突判定してみよう』『できた!衝突判定したら跳ね返るようにしよう』というように、学習の連鎖が作りやすいというところがメリットだと思います」(衣川)

衣川先生自身も、Unityのメリットを感じているという。

「私自身が直方体とか球を1個生成するにも、OpenGLやDirect3Dの知識がなかったので、どうプログラムを書けばいいのか分からなかったんです。ところが、Unityであれば視覚的に球を設定出来るし、球の位置を変更するにもプロパティをC#から変更してあげるだけで済むなど、とっつきやすいんですね。3Dのライブラリに比べてUnityの学習コストはとても低く、目的に集中できるという面で私が作りたいものを作るプラットフォームになっています。学生も、玉転がしを教えただけで後は独学でUnityのマニュアルを読み込んで、市販のゲームにも劣らないものを完成させて、大手ゲーム会社に採用されたりしています。それもUnityをこの大学で使えるようになったから、学生がそうやって育ってくれたと考えているんです。情報学部であれば1年生からUnityに触れる機会がありますから」(衣川)

地域に貢献するコンテンツを作る

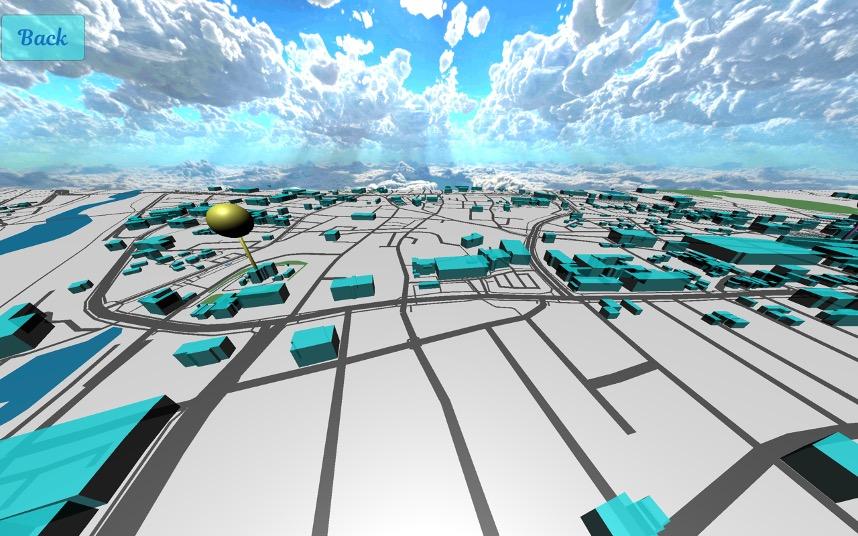

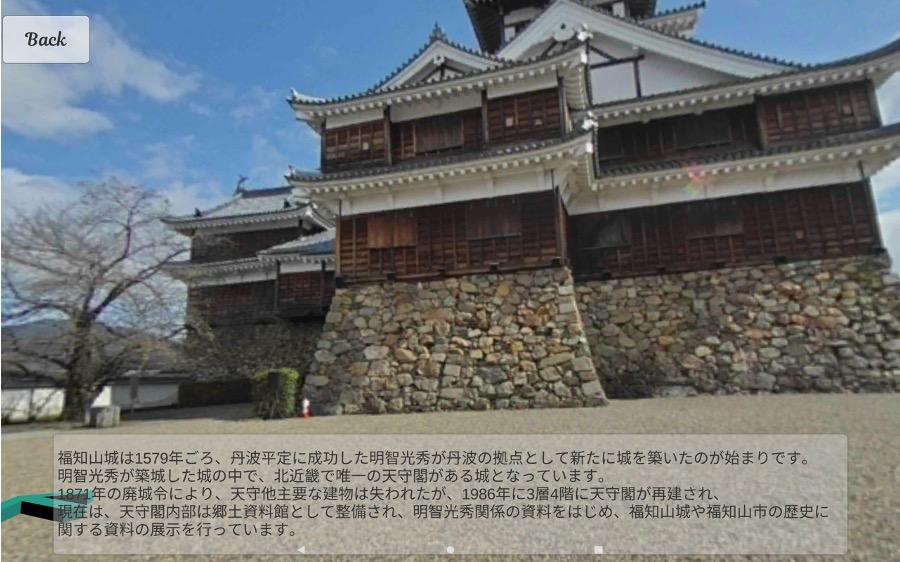

福知山公立大学では、地域と協働し行動する人材の育成、地域産業の活性化を教育理念に掲げている。情報学部においても、ゲーム情報学(ゲームを題材としたAIや人工知能)、エンターテインメント情報学を研究する藤井叙人先生は、マルチプレイのゲームワールド内に福知山城を制作し観光に来てもらうというプロジェクトを行い、ヒューマン・コンピュータ・インタラクションを専門にする倉本到先生は、大阪大学、サイバーエージェントと協同で山間地域の高齢者向けの介護ロボットの研究を行っている。そういった地域活性化への支援を目的とした取り組みの中にはUnityを使ったコンテンツもあるという。

「Unityを使っている学生は多く居ます。Blenderでマップを起こしてモデリングして、それをUnityに入れてファーストパーソンビューでバーチャルツアーができるような仕組みを作っている学生は多いですね。どこまでリアルにモデルを作れるかを頑張って、石垣の石を頑張って埋めていったり(笑)。他にも、観光客のコメントを集めて、電子的に参照できるようなシステムをUnityで作った例もあります」(倉本)

河合先生、衣川先生のゼミでもUnityでコンテンツが作られている。

「観光案内のコンテンツですね。例えばVRで福知山城が見れて、でもただ見るだけだと面白くないので、ミニゲームが出来て、ゲームをクリアしたら面白い情報が出てきたり。タブレット上で福知山市の3Dマップを見ることができて、マップ上でもゲームが出来る、というような」(河合)

「福知山は洪水が多い町なので、実際の町並みを作って、そこで水を流して洪水シミュレーションを行い、洪水が起こったら10分後にはこれぐらい水位が上がるということを視覚的に体験できるものを作っています。例えばVRのHMDを被って、本当に膝のところまで水が来てしまうのが見てわかるという体験ができるものですね」(衣川)

テクノロジーによって地域貢献を行う福知山公立大学のチャレンジはこれからも続く。