ゲーム制作のみならず、さまざまな産業での活用が進んでいるUnity。その幅はこれらの枠組みを超えて、現代アートの世界にも及んでいます。

インターネット上のさまざまなアセットのみを駆使し、画像・映像作品を制作しているアーティストとして、佐藤瞭太郎氏もその一人です。

コロナ禍をきっかけにUnityを活用した創作活動をスタートさせた同氏の作品は、2025年2月から6月にかけて森美術館で開催された『マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート』展などで披露され、大きな注目を集めました。

そんな佐藤氏は、Unityを「スタジオ」と位置づけ、その中で生まれる予期せぬ挙動やアセット間の関係性を作品に取り入れています。

本記事では、佐藤氏が作品制作の軸としている「データ」への問い、コロナ禍をきっかけにUnityへ辿り着いた経緯、そしてUnityが実現する独自の制作スタイルや、AI時代におけるクリエイティブツールへの期待について伺いました。

佐藤瞭太郎

アーティスト

1999年北海道生まれ。神奈川県在住。資産として流通するデータを収集し、写真、映像、ゲームなどのイメージを参照しつつ編集することで今日のインターネットを描写する作品を制作している。近年は、現代のイメージメイキングにおけるデータ、ソフトウェア、プラットフォームなどに着目し、想像力の生産関係をテーマに作品を制作する。主な展示に、「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」(森美術館、2025年)、「変形する無機物」(トーキョーアーツアンドスペース本郷、2023年)、「多層世界とリアリティのよりどころ」(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]、2022年)など。

撮影:田山達之

写真提供:森美術館

Photo: Tayama Tatsuyuki

Photo Courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

ハイブロウとロウブロウを横断する──「データ」への問い

——まずは、どのような作品を制作されているかについて教えてください。

佐藤:インターネット上に存在するさまざまなデータ、具体的には画像や3Dモデル、テクスチャ、音声などを組み合わせた静止画、あるいは映像作品を制作しています。

──数ある素材の中で、既存のアセットやデータを用いて作品を制作しようと考えたのはなぜでしょうか。

佐藤:Unityを作品制作に使い始めた当初、さまざまなアセットをダウンロードするうちに、それらの「データ」そのものが気になり始めたんです。

インターネットには膨大なアセットがあり、多くの人がそれらを使ってコンテンツを制作しています。僕たちが目にするコンテンツを形作る、その「データ」や「イメージ」とは一体何なのだろう、と。

また、インターネット上では、同じデータがさまざまな場所で、さまざま形として現れていることに気づきます。たとえば、僕がよく使うMixamoのモーションデータは、著名な現代アーティストの作品に落とし込まれていることもあれば、一般の方がつくるショート動画や、簡単なゲームのNPCとして使われていることもある。

ハイブロウな世界と、ロウブロウな世界。どちらの世界でも、人々は同じツールを使い、同じデータを使っている。これはどういうことだろう、と考えるようになったんです。

そうした中で、ハイブロウ/ロウブロウを問わず、「データ」そのものに着目し「データとは何なのか」を考えた方が、「今の時代」を表象するものの性質や来し方を捉えられるのではないかと思いました。それが、インターネット上に溢れているさまざまなデータを組み合わせた作品をつくり始めたきっかけです。

創作を支える「スタジオ」としてのUnity

──以前はUnityを使わず、物理的なものを扱った作品を制作されていたそうですね。

佐藤:Unityに触る前は、街中や大学構内に落ちているものや購入したものを組み合わせて、立体作品やインスタレーションを制作していました。粗大ゴミ置き場に捨てられていたテレビを集めて、それらを重ねた作品などをつくっていたんです。

佐藤:転機となったのはコロナ禍です。緊急事態宣言が発出された当時、僕は筑波大学芸術専門学群に在籍していました。日常的に利用していた大学のアトリエが使えなくなったため、家でできることを探し、BlenderやProcessingなどを用いた作品制作にトライし始めました。そして当時、オンライン上で作品を発表する作家が増え、ネットアートが再評価される流れもありました。

そのなかで、谷口暁彦さんやJon Rafmanさん 、David O’Reillyさんなどの作品に出会ったんです。そこから3DCGを使って作品をつくり、ネット上で公開したいと考えるようになって、さまざまなツールを調べるうちにUnityを知りました。

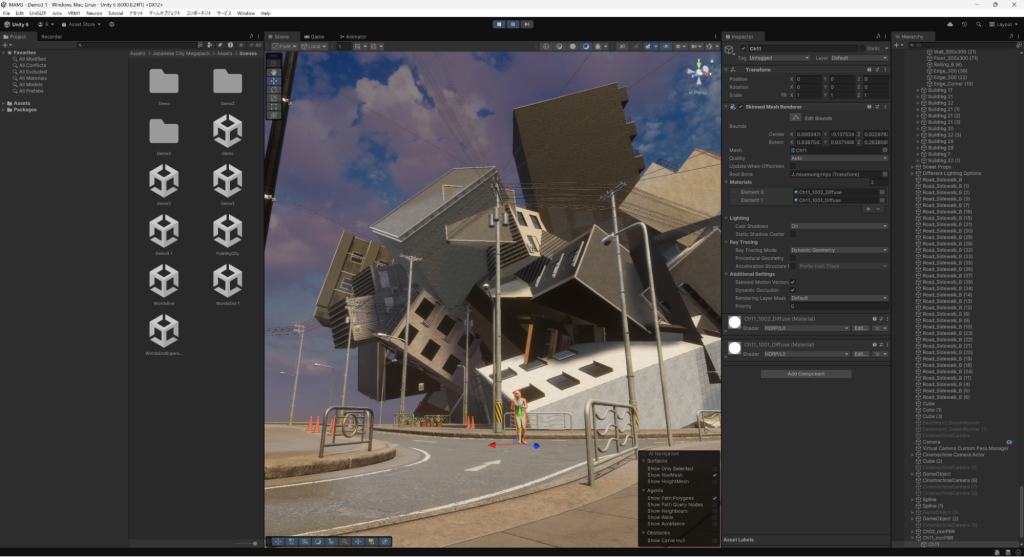

また、何らかのツールを用いて思い描いていたアウトプットを制作し、それを拡張する形で作品にするやり方もあると思うのですが、Unityを使用するなかで「画面上で起こる面白い出来事」を記録したもののが、そのまま作品になるのではないかと考えるようになりました。

そこから「映像」というメディアのことを考えるようになり、徐々に現在のスタイルに近づいていった形です。

────映像をつくるのであれば、Unity以外の選択肢もありますが、なぜUnityをメインツールに選ばれたのでしょうか。

佐藤:Unityは他のツールと比べて、あまり制約に縛られずにデータを扱える感じがありがたかったですね。データをドラッグ&ドロップするだけで、画面上にパッと出てきてくれる。というのも、そういった操作感が、それまでの制作方法に通じるところがあったんです。

つまり、以前は「捨てられているもの」を手当たり次第拾ってきて、物理的な世界でそれらをガチャガチャと組み合わせていたわけですが、Unityならば近しいプロセスを情報空間で再現できる感覚を得たわけです。

それに、当時使っていたPCが非常に貧弱だったという事情もあります。他のゲームエンジンも試してみたのですが、ある程度スムーズに動いてくれるのがUnityぐらいだったんですね。

Unityだからこそ実現できる、即興的な制作プロセス

──佐藤さんの制作の大まかな流れと、Unityがその中でどのような役割を果たしているか教えてください。

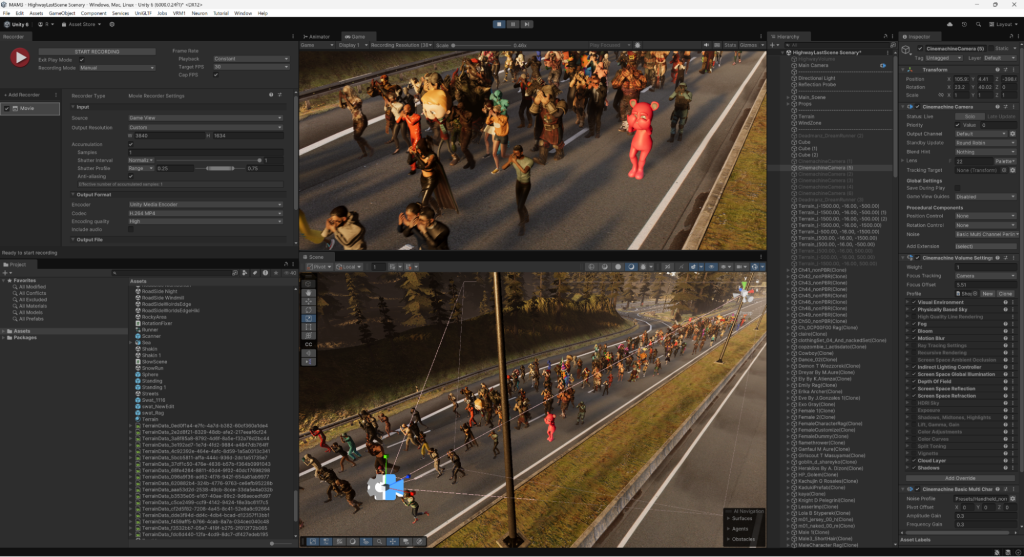

佐藤:まずはネットサーフィンをして、とにかくさまざまなデータを収集します。そこからはショッピングですね。Unity Asset Storeへ行って、使えそうなものを買い漁ります。材料がある程度揃ったら、データたちにUnityの中へ来てもらって、あとは動いてもらうという感じです。

スクリプトでモーションをつけたり 、物理シミュレーションで転がっていく様子を撮ってみたりと、用意されている機能を使いながら、何でもやってみる。そうしてUnityの中を動き回るアセットたちの様子を録画するうちにフッテージが溜まっていき、それらを編集して作品を完成させます。

ですから、僕の制作のなかでUnityは、ネットで出会ったさまざまなデータに集まってもらうための「場所」ですね。Unityが映画を撮るためのスタジオで、データたちは俳優、そして僕が監督として演出をしている……というイメージでしょうか。

──その「スタジオ」の中で、特によく活用されている機能はありますか?

佐藤:Rigidbodyですね。僕は自分が想定していない挙動を求めているところがあって、Rigidbodyのような物理シミュレーション機能を使うと、ただモーションを再生するだけでは出てこないような動きが生まれる。そこが非常に面白い。

あとは、映像を撮るにあたって、他のエンジンにはないと感じたUnityならではのメリットは、プレビュー再生時にRecorderパッケージを使って録画をしながら、オブジェクトの動きを即興で調整できることです。

イメージとしては、とりあえずカメラを回しておいて、その中のキャラクターやアセットたちに「こっちに行って」といった指示ができる感じですね。僕は映像作品を制作する際、コンテは一切書きません。実写でいえば、即興で役者の演技や動きを演出するような進め方ですが、そういった制作プロセスはUnityがあるからこそ可能だといえるかもしれません。

素材やツールから得るインスピレーションが「想像以上」を生み出す

——Unityというツールが、佐藤さんの制作プロセスへ影響を与えている部分もある、ということですね。

佐藤:そうですね。さらに言えば、「何をつくるか」もツールに依存する部分が大きいと思います。つくりたいもののイメージが明確にあって、それをつくるためにツールを選ぶ、ということもあると思いますが、僕の場合、逆のことも多いです。まずはツールを触ってみて、そのツールでできることを発見し、それを元に作品のイメージを固めていく。

もちろん、つくりたいもののイメージがまったく湧いていないわけではなく、ぼんやりとしたアウトプットのイメージがあり、ツールを使いながら方向性を固めていくような感じですね。ですから、最近ではUnityから「こっちに行くのはどう?」と、作品の方向性に関する示唆をもらっている感覚があります。

その感覚は、拾いもので作品をつくっていたときから変わっていません。さまざまなものを集め、組み合わせるなかで、素材側から「この形の方がいいのではないか」とヒントをもらっていたような気がします。

つまり、僕はツールや素材からインスピレーションを得て作品をつくりあげています。ツールや素材が物理的なものであろうと、ゲームエンジンやデータといった実体のないものであろうと、やっていることは本質的には変わっていないのかもしれません。

——制作プロセスのなかで得られるインスピレーションや、即興性を重視されているわけですね。

佐藤:やはり、さまざまなものを組み合わせるなかで、あるいはさまざまなものが動き回るなかで、自分の想像を超えた形や動きが生み出される瞬間こそが面白いと思うんです。

これまでも、自分がイメージした通りにすべてを組み上げていく制作は、どこか退屈に感じていましたし、想像通りのものしかならないという実感がありました。僕はアーティストではありますが、アーティストである前に一人の鑑賞者、観客でありたいと思っています。だから、自分がつくっているものにびっくりしたいんですよね。自分の想像を超えるものが生まれてきてほしいし、そこが制作の動機でもあると考えています。

Unityを使って映像作品をつくるなかで特に面白いと思うのは、アセット同士の関係性が見えてくる瞬間です。たとえば、僕の作品にはさまざまなキャラクターが登場します。まったく別の作者がつくった、ビジュアルも似ても似つかないキャラクターなのに「こいつらはきっと友達なんだろうな」 と感じる瞬間があるんですよ。

インターネットという広大な世界の中のかけ離れたところで生み出され、まったく異なる出自を持つデータたちが、僕の作品という場所の中で関係を持ち始める。そういった瞬間が実現した時は、やはり嬉しいですね。

Unityに期待する「表現の入り口」としての役割

──今後、Unityを使ってやってみたいことや、アーティストとしてUnityに期待することはありますか。

佐藤:強いて言えば、アセットをさらに拡充してくれたら嬉しいです。

また、最新バージョンにはまだ触れていないのですが、AIを活用した機能が充実していますよね。以前は他の生成AIツールにコードを書いてもらい、それをUnityに打ち込んでいましたが、その一連のプロセスをUnityで完結させられると聞いているので、とても期待しています。

あとは、グラフィックスの最適化に関する機能にも期待しています。大量のアセットを用いて作品をつくっているので、処理が固まってしまうことがよくあるんですよね。ですから、AIを用いたグラフィックスの最適化機能はとてもありがたいなと思っていますし、ぜひ活用したいです。

——今後、さまざまなアート作品の制作においてもAIとの協働が進むと思います。そのなかで、Unityのようなツールの役割はどのように変化していくでしょうか。

佐藤:Unityを使い始めてありがたかったのは、プログラミングを学ぶきっかけになってくれたという点です。

僕たちアーティストは、高度なコーディングをこなすエンジニアではありませんし、さまざまなソフトウェアの扱いに精通しているわけでもありません。だからこそ、表現の幅を広げるためには、さまざまな人に協力を仰ぐ必要が出てきます。

その際、こちらの制作ツールで何ができるのか、あるいはどういう仕組みで動いているかを、ざっくりとでも理解していないと、依頼すらできません。

たしかに、生成AIツールの登場によって、人の手を借りずにできることの幅は広がるかもしれません。ですが、AIとだけ協働していては、さまざまなものの原理や仕組み、構造がわからないままになってしまい、いざというとき、人に対して適切な依頼やディレクションができなくなってしまうのではないかと。

その上で重要なのは、Unityのようなツールを活用し、簡単なものでもいいからコードを書く経験を積むことだと思っています。僕もUnityに出会ったことをきっかけにプログラミングを学び、3DCGやその動かし方などの仕組みを原理的に理解できるようになりました。また、そういった経験を積むことは、AIツール上で適切なプロンプトを書くためにも重要ですし、AI時代においてクリエイティビティを発揮する上では欠かせない要素だと思います。

ですから、Unityには今後も、さまざまな情報技術を通して、何かを表現したいと考えている人にとっての「入り口」であり続けてほしいですね。

※1

展示風景:「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」森美術館(東京)2025年

撮影:竹久直樹

画像提供:森美術館(東京)

Installation view: MACHINE LOVE: Video Game, AI and Contemporary Art, Mori Art Museum, Tokyo, 2025

Photo: Takehisa Naoki

Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

※2

《Dummy Life #44》

Original Photo | C A

Inkjet-print

Adventure Female (Free) by Maksim Bugrimov

Anime Character : Emily (Free / Dress / Contain VRM) by Alex’s Asset

Anime Girl Character by Epic Sound

Basic Bandit by Will Morillas

Brute by mixamo

Cartoon Boys (Low poly) by MSE

*Cigars and Cigarettes (https://skfb.ly/o9xqT) by FrodoUndead

City Creator by DEXSOFT

Distant Lands Free Characters by Distant Lands

*Ferry Concept (https://skfb.ly/oHACw) by Gman The Cruise Dude

Free Voxel Girl by Fire-Emotion

Kachujin G Rosales by mixamo

LesserImp by Will Morillas

Manny by Art404

Manuel by renderpeople

Max – iClone Character by Reallusion

Mking by LD3D

Monkey Character by Arkaya Venture Limited

Party Monster Duo Polyart PBR by Dungeon Mason

Passive Marker Man by mixamo

Remy by mixamo

Rin New: Anime-Style Character For Games And VRChat by Antro

swat by mixamo

*TRAVEL SUITCASE (https://skfb.ly/oIZuq) by sathishlsk07

Tree And Grass Library Botaniq – Trees by polygoniq

Zombiegirl W Kurniawam by mixamo

*This Asset is licensed under Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).