YouTubeやNetflixの台頭、「テレビ離れ」と呼ばれるほどの視聴環境の変化、さらには2021年にインターネット広告費がテレビ含む「マスコミ4媒体」を初めて上回るなど、業界を取り巻く状況は急速に変わりつつあります。

しかし、日本全国に存在する120局以上のテレビ局は、こうした状況を傍観しているわけではありません。放送業界にもDXの波が大小を問わずに訪れているようです。そのひとつに挙がるのが、”世の中のこれから”をリサーチし、テレビの未来を考える日本テレビ放送網の「日テレR&Dラボ」です。日々さまざまな研究開発に取り組むなかで、Unityも積極的に活用しているといいます。

ITテクノロジーを積極的に活用した先にあるテレビ局の姿やテレビ業界の未来について、技術統括局でCGまわりを担当しUnity活用に取り組む林芳樹さん、R&Dラボの久野崇文さん、両部署を兼務する田中陽さんにお話を伺いました。

テレビ局の武器「コンテンツ力」に技術力を掛け合わせたら…?

──「日テレがテレビ番組の放送以外でもっとやれること、未来にむけてやるべきこと」を考えて実行していく『日テレR&Dラボ』ですが、こうした部署が生まれたのはなぜでしょうか?

久野:根底にあるのは、社会の変化の速さに対する危機感です。テレビのビジネス構造や技術は、その性質上、どちらかといえば保守的で、どうしても変化のスピードは遅くなりがちです。加速する外の世界に置いていかれないように、そして追い越すために、生活者動向から技術革新まで幅広く調査・研究し、事業の成長と変革に役立つアクションを起こしていく。このような目的で設置されました。

一方で、テレビ局には長い間エンターテイメント業界の一員として培ってきた、コンテンツ力という武器があります。もし、新しい技術を自在に使いこなし、テレビ局が得意とするコンテンツ力を乗せれば、もっと面白いものを生めるかもしれません。そこで最新の技術をキャッチアップし、テレビの未来を試行錯誤しながら、実装する方法を私たちは考えています。

──R&Dラボ全体のメンバー構成や、3人の役割についてもお聞きしたいです。

久野:ラボには専属が6人いて、兼務も合わせると10人です。私は専属で、立ち上げから技術分野を担当しています。田中さんは昨年から兼務で参加していますが、林さんは実はR&Dラボのメンバーではないんです。ですが、部署の壁を越え、一緒に様々な実験や開発をしています。

林:ご紹介に預かりましたように、ただお手伝いをしているだけのCG関連部署の者です(笑)。「草の根チームの開発チーフ」みたいな立ち位置だと思ってください。

──さっそく「実験」感があって面白いですね(笑)。R&Dラボでは、具体的にどんなプロダクトを開発されてきたのでしょうか?

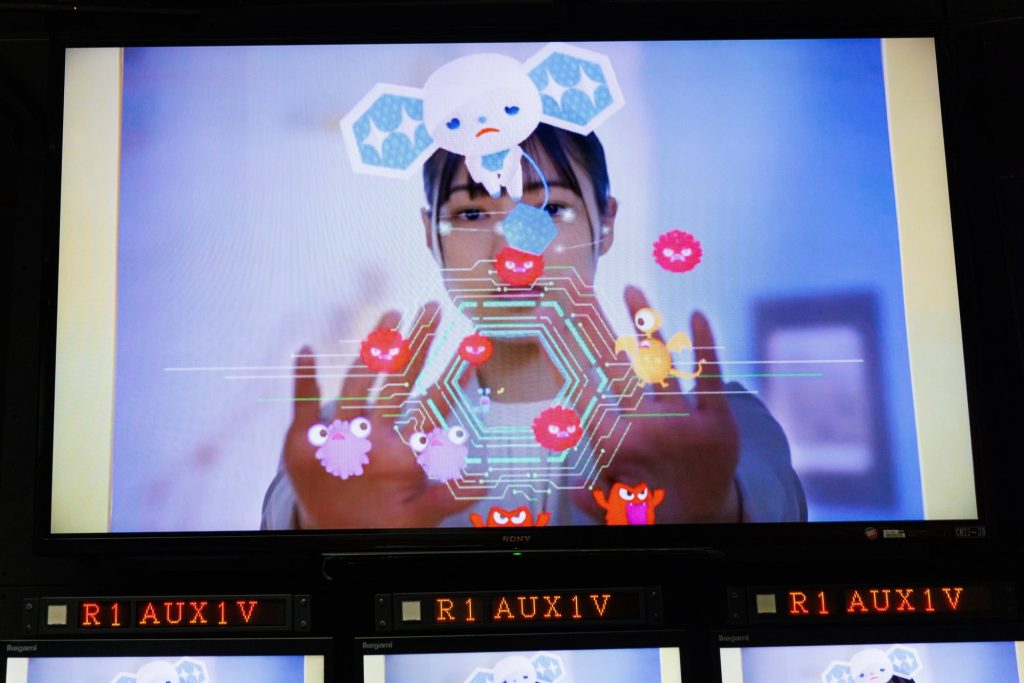

田中:たとえば、パナソニックの「FUTURE LIFE FACTORY」さんとのコラボで制作した、「見えないストレスを見える化する」をテーマにしたスマートミラー「ミロモ」でしょうか。

このプロダクトでは鏡の前に立つと、帰宅後や在宅ワークの後、一日で溜まったストレスを「ストレスモンスター」として可視化。オリジナルキャラクターの「ミロモちゃん」のガイドにあわせて退治することで、自然とエクササイズが促進され、ストレス解消が期待できる仕組みになっています。

林:この共同開発で、日テレ側はモンスターのアニメーションや演出などを担当しました。パナソニックさんはセンシング技術などを担当し、双方の強みを生かした開発事例だったと言えます。

久野:私たちテレビ業界人は、良くも悪くも何でもエンタメに仕立てる癖があります。言い換えると、「いかにわかりやすく面白く伝えるか」が売りです。それをテレビのコンテンツ以外にも生かしてみると、どういったことができるのか試してみたかったんです。

また、スマートミラーから流れる音声は日テレの女性アナウンサーが担当していますが、これもテレビ局ならではのリソースを活用しているとも言えます。パナソニックさんにはシステムのコア部分を作っていただいていますが、彼らにはセンシングの技術がある。

僕たちには、アイデアやコンテンツ力がある。では、それらを組み合わせて「共創」すれば新しい価値を生み出せるのではないか、という流れで今回のプロダクトは生まれました。ちなみに、ミラーに表示されるCGの部分は林さんがUnityで実装してくれています。

林:仕事としてUnityで開発するのは初めてだったので、最初は戸惑うところもありました。ですが、ネット上で共有されている知見をもとにスムーズに作業できたと思っています。

“よろず相談窓口”として社内の「できない」を解決する

──「ミロモ」はエンタメで培ったコンテンツ力やアイデアを別の形にしたといえますが、テレビ局内のシステム開発をR&Dラボが担当することもあるのでしょうか?

久野:日テレR&Dラボは、局内の「こんなことができないか」という悩みに答える“よろず相談窓口”にもなっているんです。既存の枠組みでは時間や予算の兼ね合いから「できない」と言われてしまうところを、新しい技術や別分野の仕組みを使って、少々粗削りかもしれないけれど、素早く柔軟に対応できる。そういった点で各所から相談がよく来ています。

事例のひとつがテロップ生成ツールです。とあるニュース番組がオンライン配信をやることになった際に、「予算があまりない」「準備期間が2週間しかない」などリソース不足の問題が起こったんです。そこで「R&DラボのPCで可能な範囲でいいので、演出できるツールを作ってほしい」と相談を受けました。

実は、決して放送事故を起こせない地上波番組のテロップ送出設備は簡易なものではないんです。CGレンダリング用のワークステーション1系統(レイヤー)ごとに1台用意しており、複数系統のCGを送出する場合、それらに応じてワークステーションを用意しています。

そんな既存の流れがあるところに「Unityを使えば、経験の浅い社員でも1台のノートPCから簡単に表示させられますよ」と言えるのが、私たちの強みだと思っています。

──まさに、外部と内部という両方の目を持っているからこその提案ですね。日テレR&Dラボの必要性に迫る部分かと思いますが、なぜ新しい技術と現場の間にギャップが生まれてしまうのでしょう?

田中:僕は入社してから3年間放送業務を担当していたのですが、地上波放送現場付近の設備の前で業務をこなす毎日を送ると、やはり視野が狭くなってくるんです。テレビの運用を毎日していると、世の中が話題にしている最新技術とは遠い場所にいる感覚にもなってきます。

林:そもそも、放送のコントロールを行う「調整室」の機材は減価償却や保守メンテナンスなどの観点から、入れ替えのサイクルが比較的長く設定されているんです。先ほどの例のようにテロップに限らず、究極的には調整室の業務をほとんどUnityのみで再現してみることもできるはずなのですが、最新技術を常に追うことは機材のサイクルの関係上、やっぱり難しいですね。

他方で、放送業務の全てをソフトウェアに代替することも、やはり難しいと思います。堅牢性などの観点から、ボタンひとつで全国に放送できるハードウェアには大きな意味がある。ただし、ハードウェア自体を頻繁に入れ替えることは難しい。

それであれば掛け合わせで、「こんなツールがあればいいな」と思ったらUnityのようなソフトウェアの力を活用して、臨機応変にできる体制が良いと思っています。

──その他にも、「こんなツールがほしい」と思って作ったものはありますか?

林:「中継車の方向を調べるアプリ」を作ったことがあります。

箱根駅伝で、ランナーが走る前に中継車が通りますよね。その中継車が撮影した映像を汐留の日テレ本社まで送るんですが、山中なので直接送るのは難しいんです。そこで、山の中にいくつかある、電波を受信するアンテナを物理的に中継車のほうへ向かせて、映像の電波をそこで一度拾わせています。

この作業を、今までは「選手がこの辺を走っています」という音声だけを頼りに、系列局からの応援部隊や新人社員が中心となり、アンテナを人力で動かしていたんです。

──現場の力業ですね…!

林:悪天候の日は特にですが、ここでの問題点は山中に待機している人が「中継車がどこにいるか視覚的にわからないこと」にあります。でも、本社側では中継車が走っている位置を把握するデータはあるんです。そこで、これらのデータをFirebase経由で本社から転送し、彼らのスマートフォンのカメラ越しにARで「どの方角に中継車がいるのか」がわかるアプリを作りました。

このように、テレビ局の「職人技」なオペレーションは、まだまだ改善できる点が多いと考えています。

テレビ局でUnityが発揮するポテンシャル

──ちなみに、お三方はどのようにUnityと出会い、勉強したのでしょうか?

林:大学院の時代から触っていましたが、本格的に使うようになったのはここ数年ですね。ただし、僕はR&Dチームではないので、Unityはほとんどの場合業務外に触りながらキャッチアップしました。

田中:先ほども話した配信系の案件を受けるようになった中で、小回りのきくシステムを自作するためにUnityに触れるようになりました。身近にUnityでゴリゴリ開発をするメンバーがいることで日々勉強させてもらっています。

久野:私は興味本位でインストールして、少しだけ触っていたところです(笑)。業務外でも開発している林さんはすごいと思います。個人で作ったメタバースを持っていたりとか。

林:そうなんです。個人でメタバース空間も作っていて、自分自身のポートフォリオを展示する場として、社内プレゼンなどにも活用しています。

──その他にも、三人で開発されたプロダクト等はありますか?

林:昨年9月に開催された「Maker Faire Tokyo 2022」に、iPad越しにモニターを見ると目が飛び出て立体的に見えるガジェットを出展しました。別のプロジェクトで一緒に活動している慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科が出展しており、イベントの1週間前に参加が決まって急ピッチで開発した思い出があります。

──1週間での開発はすごいですね…! もともとUnityを触ったことがない皆さまが、R&Dラボの立ち上げ後からここまで作れるようになったことに、お話を聞くほど驚かされます。

田中:そのようにスピード感を持って開発できることが、まさにUnityの強みだと思っています。近年の生成系AIの技術や画像認識系の技術もそうですが、進化のスピードがとにかく凄まじいですよね。それらの技術を素早く「とりあえず使ってみる」ためにも、Unityは非常に有効なソフトであると感じています。

そういう意味で、これから番組制作だけをしていればいいわけではないテレビ局で、Unityのようなソフトを使える人材がどんどん必要になると思っています。逆に言えば、Unityを使える人にとって、今後は「テレビ局」がひとつの働き口の選択肢になるはず。

また、テレビ局で使われる技術は入社後に学ぶことが多いので、入社してからUnityを学んでも遅くはありません。新入社員研修にUnityのカリキュラムを入れるのが密かな目標です(笑)。

「16:9」というテレビの制約を超える

──今後の展望についてお聞かせください。

久野:本当はもっと抜本的にシステムを作り変えられると面白いと思っています。日本テレビは今年開局70年ですが、基本的なワークフローや制作システムは、かなり昔から変わっておらず、言い換えれば、かなり早い段階で放送システムは完成されていたといえます。先人たちはすごい。

しかし、それが現代では逆に「変えづらい」足枷にもなっている。もしも、イーロン・マスクやスティーブ・ジョブズが現代のテクノロジーを駆使してテレビ局を作ったら、今の形にはならないはず。もっと別の新しい解があるはずなんです。

たとえば、いまこの調整室にもたくさんのモニターが並んでいますが、ハードウェアを含めたこのシステムの導入・維持には多くのコストがかかっています。でも、AR/MRグラスなどをみんなが装着すれば、もしかしたらこのモニターを全部撤去できるかもしれない。

こうした機材の制約も含めて、私たちの表現は、いまフルハイビジョンテレビの「16:9」という画面比率の枠に閉じ込められています。ディスプレイ技術の進化から考えれば、もっといろいろなかたちのテレビがあってもいいはずですし、VRやARの世界では枠という概念すらありません。我々が扱えるプラットフォームが増えて、テレビ局が出せるコンテンツの幅が広がれば、もっと制約から解き放たれてクリエイティビティを発揮できると思います。

林:もちろん、テレビ局がこれまで培ってきた経験は無駄にならないし、テレビ以外の分野でも生かせると思っています。例えば今後、VRコンテンツやメタバースが普及したとしても、ただ2D映像としてそのコンテンツの様子をボーっと俯瞰的に見ていたい需要はあるはずで、「どう映像を見せるべきか」というすでに持っている知見は生きるはずなんです。

そういった未来を見据えて、最新のテクノロジーをしっかりキャッチアップし、世の中のさらに急激な変化にいつでも対応できるよう、ますます技術力を磨いていきたいと思っています。

(取材・福地敦/文・石田哲大/写真・栗原論)